Sortir de son corps. Voir un tunnel, l’emprunter et, au bout, se retrouver face à une extraordinaire lumière blanche. Les personnes qui ont approché la mort, les « Emistes », peinent à trouver les mots pour raconter l’indicible. Trois plasticiennes, que cette expérience hors norme a bouleversées, s’y sont essayées à travers leur art.

La collagiste Françoise Duvivier a vécu une expérience de mort imminente (EMI) à la fin de l’année 1974, après une tentative de suicide. Son récit ressemble d’abord à celui de la grande majorité des expérienceurs : alors qu’elle est à l’hôpital, la jeune femme subit une phase de décorporation, au cours de laquelle elle observe, comme flottant en surplomb, son propre corps, entouré du médecin et de l’infirmière qui finiront par la sauver.

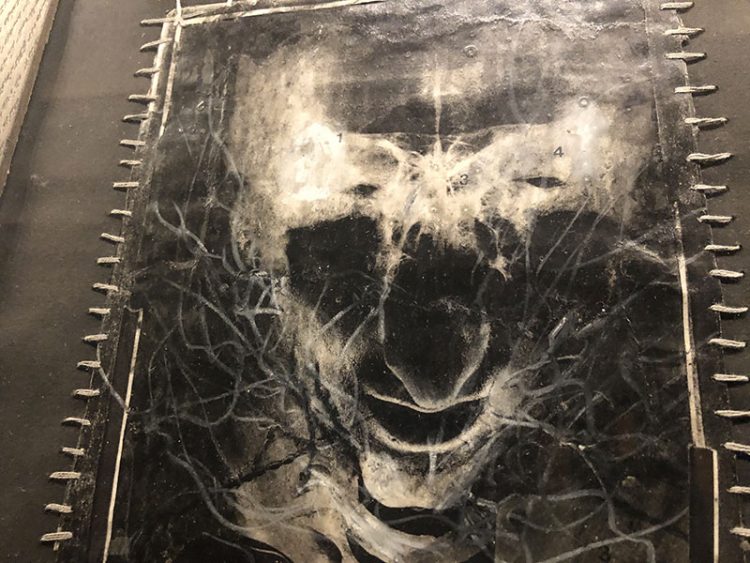

State of Schock et Asylum Pictured, deux des collages qu’elle expose dans sa maison-galerie, à La Roche-Guyon, dans le Val-d’Oise, mettent en scène cette phase dans une esthétique où se mêlent horreur et réalisme.

Une expérience loin des clichés

Alors que les récits d’EMI, médiatisés par la télévision, la presse, la radio, l’édition et le web, se résument le plus souvent à une expérience de plénitude et d’amour infini, symbolisée par les mêmes tunnel et lumière blanche, celle de Françoise Duvivier tourne très mal. Son EMI a beau remonter à plusieurs décennies, l’artiste a longtemps éprouvé des difficultés à en parler.

Est-ce pour cette raison que ses compositions sont si éloquentes, à l’instar du collage Shadow Chronology, évocation de l’une des visions perturbantes qui lui est apparue lors de la deuxième phase, dite « transcendante », de son expérience de 1974 ? Le bien étrange et inquiétant personnage qu’elle a vu y est représenté, tout en contrastes, le noir intense de ses orbites répondant au blanc écrasé de la partie basse du front. Cet effet très marqué est obtenu par l’emploi de crayons pastel, procédé auquel Françoise Duvivier a le plus souvent recours lors des dernières étapes de ses collages.

Pour ses créations, la collagiste sélectionne d’abord des photographies sur Internet, pour les imprimer dans un magasin de photocopieuses. Une pratique de recyclage et de seconde vie donnée aux images que, par autodérision, l’artiste a baptisée le « Xerox Art ».

Cette seconde vie passe par le déchirement, à la main ou avec une lame de rasoir, des images reproduites, puis par leur collage au moyen d’un simple bâton de colle, leur finition (notamment au pastel, donc) et, enfin, par l’application d’une laque bon marché en guise de protection de l’œuvre : le collage est bien un art modeste. Les procédés qu’emploie Françoise Duvivier trompent le spectateur, qui croit souvent voir en ses œuvres des dessins réalisés au graphite.

Un sujet encore tabou

Depuis la parution, en 1975, de l’ouvrage, devenu best-seller, du psychiatre et philosophe américain Raymond Moody, La Vie après la vie, consacré à l’EMI, le sujet a gagné le grand public ; et a probablement encouragé des personnes comme Françoise Duvivier (ainsi que les deux autres artistes plasticiennes présentées ici) à s’adresser à la branche française de l’association IANDS (International Association for Near-Death Studies).

Présidée par le Dr Jean-Pierre Jourdan, un médecin généraliste qui étudie le phénomène depuis la fin des années 1980 – et qui a synthétisé ses recherches dans Deadline : dernière limite (2007) puis dans Le Grand Secret (2021) –, l’IANDS accueille avec bienveillance les personnes qui ont vécu (ou pensent avoir vécu) une EMI ; après de longs entretiens, l’institution « valide » ou non leur expérience.

Quatre pour cent de la population française, soit deux à trois millions de personnes, auraient vécu une EMI, selon les hypothèses statistiques du Dr François Lallier, médecin généraliste et chef de clinique universitaire, qui a choisi les expériences de mort imminente pour sujet de sa thèse de médecine. Tous médias confondus, les témoignages se sont d’ailleurs multipliés.

Ces récits frappent par la difficulté que rencontrent les Emistes à trouver les mots pour raconter l’indicible, et par leur recours quasi systématique à des clichés. En 2016, invité à témoigner sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui », un premier intervenant avait fini par déclarer : « Trouver des mots pour expliquer ce qui s’est passé, c’est très compliqué. Il faut se créer un vocabulaire. » Une autre participante n’avait su conclure que par un « ça reste magique ».

Vingt ans auparavant, le journaliste et écrivain Philippe Labro avait achoppé sur le même obstacle. Dans La Traversée, récit autobiographique, il n’avait consacré qu’un court chapitre à son EMI, vécue dans un hôpital où il luttait contre une très grave infection pulmonaire. Et s’était excusé à l’avance de la vanité de son entreprise: « Ce n’est peut-être pas racontable. Mais je vais essayer de la raconter».

Une exploration en paysage inconnu

À leur façon, certains artistes plasticiens qui ont vécu une EMI tentent eux aussi de partager le ressenti de leur expérience. C’est le cas de la pastelliste et pianiste bretonne Agnès Pormenté. Elle raconte comment, victime d’une crise cardiaque en 1983, à l’âge de 38 ans, elle a vécu une EMI « classique » : décorporation, puis vision d’un paysage de béatitude, une immense prairie verdoyante, parsemée d’arbres et traversée par des ruisseaux, au milieu de laquelle elle se retrouve seule.

À aucun moment, dans son récit, il n’est question de rencontre avec un « être de lumière » ou avec un proche disparu, comme cela est souvent le cas chez les Emistes. Dans cette phase, la solitude que ressent Agnès Pormenté est « absolue », mais sa sérénité, « infinie ».

Dans son œuvre, la peintre évoque peut-être davantage un état d’être qu’une vision précise. Qui ignore ce qu’Agnès Pormenté a vécu serait bien incapable de relier les ciels et les marines exposés dans sa galerie de Paimpol aux expériences de mort imminente. Toutefois, en se promenant à travers les salles, on remarque que ses pastels, d’où est exclue toute présence humaine, témoignent de la lumière, de son surgissement, qui représente pour elle une métaphore de la transcendance.

« La lumière, incroyable, presque palpable »

L’EMI de Catherine Alexandre, peintre diplômée des Beaux-Arts, remonte à 1991. Cette année-là, la jeune femme contracte une pneumonie, tardivement diagnostiquée, puis est victime d’une erreur médicale alors qu’elle est soignée à l’hôpital ; elle connaît alors un épisode d’EMI. Elle raconte cette expérience dans Les Couleurs de l’invisible, parues en 2018, dont la couverture reproduit l’un de ses tableaux, La Traversée.

Elle y dit avoir entrevu « la lumière, incroyable, presque palpable, d’un blanc légèrement crémeux », semblable à celle que Jérôme Bosch a intégrée au quatrième panneau de ses Visions de l’au-delà ; et elle explique aussi avoir ressenti cet état qu’évoquent de très nombreux expérienceurs, semblable à une extase mystique ou à la joie indescriptible de recevoir un amour inconditionnel.

Alors que ses capacités sensorielles auraient dû être diminuées par la maladie, Catherine Alexandre, allongée sur un lit, sous perfusion et intubée, mais comme en dehors d’elle-même, a éprouvé la sensation de tout percevoir avec une acuité décuplée : « Je fixe une feuille de lierre. Mon regard la transperce. Je distingue toutes ses nervures, comme des veines, avec leurs nuances de vert du plus sombre au plus clair, presque doré. »

Des changements esthétiques

À cette époque, elle peignait sur chevalet des personnages « figés, impassibles, suspendus dans l’espace et le temps » dans des couleurs froides, comme le bleu et le vert. Après son EMI, son approche esthétique change : ses personnages sont représentés en mouvement, et les couleurs chaudes – le jaune et le rouge en particulier – s’imposent sur la toile.

L’expérience de mort imminente a contribué à insuffler de la vie aux œuvres de l’artiste, vie que l’on retrouve dans ses Diptyque de l’amour et À triple galop : « Les fonds de mes toiles, chamarrés, mouvants, où les réseaux colorés se croisent et se recroisent, rouge, or, brun, vert, sont les vaisseaux de la vie, ceux-là mêmes que j’ai “traversés” dans la feuille de lierre avant mon retour dans la chambre d’hôpital. »

De son propre aveu, Catherine Alexandre ne goûte guère aux disciplines scientifiques. Mais depuis son EMI, elle lit des ouvrages de vulgarisation sur la mécanique quantique, ce qui n’est pas exceptionnel chez les expérienceurs. Elle sait maintenant que tout est relié à tout, dans une « gigantesque trame en réseau », les « réseaux colorés » de ses tableaux imitant les « nervures » de la feuille.

Ses personnages en mouvement résultent d’une technique que l’artiste n’employait jusqu’alors pas, mais qu’elle utilise depuis régulièrement : le glacis. Par la superposition d’une couche colorée transparente sur une autre de teinte différente, elle crée de délicats chatoiements dont l’observateur peut admirer les variations selon l’angle sous lequel il regarde le tableau.

L’inspiration vient aussi désormais de n’importe où : « Un mot prononcé peut déclencher en moi une image, même à des années-lumière du sujet. » Un matin, elle écoute le bulletin météo à la radio, qui annonce, croit-elle entendre, le « nom des passagères ». Rapidement, elle rectifie en « ondée passagère », mais elle tient aussi déjà le sujet de son prochain tableau.

Chez Catherine Alexandre, comme chez tant d’autres expérienceurs, la permanence des effets de l’EMI, même des années après, se traduit par une sensibilité exacerbée, une plus grande intuition et une facilité accrue à atteindre des états de conscience modifiée.

C’est ainsi que, dans son activité artistique, Françoise Duvivier expérimente des états méditatifs, où l’esprit oublie tout pour atteindre la concentration maximale, jusqu’à un état proche de la « transe », selon son expression.

« Tous ceux qui ont vécu une EMI s’accordent sur [le fait de vivre] des ressentis beaucoup plus subtils », confirme Agnès Pormenté. En fait, les traces post-EMI seraient plus à chercher dans l’acte de peindre que dans les œuvres elles-mêmes. Dans son atelier, à Paimpol, Agnès Pormenté exécute un petit pastel : un ciel avec un nuage au centre. C’est dans ce type de travail, semblable à des gammes réalisées au piano, qu’elle parvient, dit-elle, à un état apparenté à la décorporation: « J’enlève le poids de ma main, et là, je suis vraiment de la vapeur d’eau. »