ACCUEIL

ÉDITO/ÉQUIPE

AUJOURD'HUI

DEMAIN

Transports fluviaux

Faire vivre la pensée de Bernard Maris

Ça bourdonne à Paris

Promouvoir le droit des femmes en Syrie

Manger mieux, manger juste : la ruche qui dit oui

J'irai planter sur vos tombes

Des innovations pour la planète

Des mains pour tous

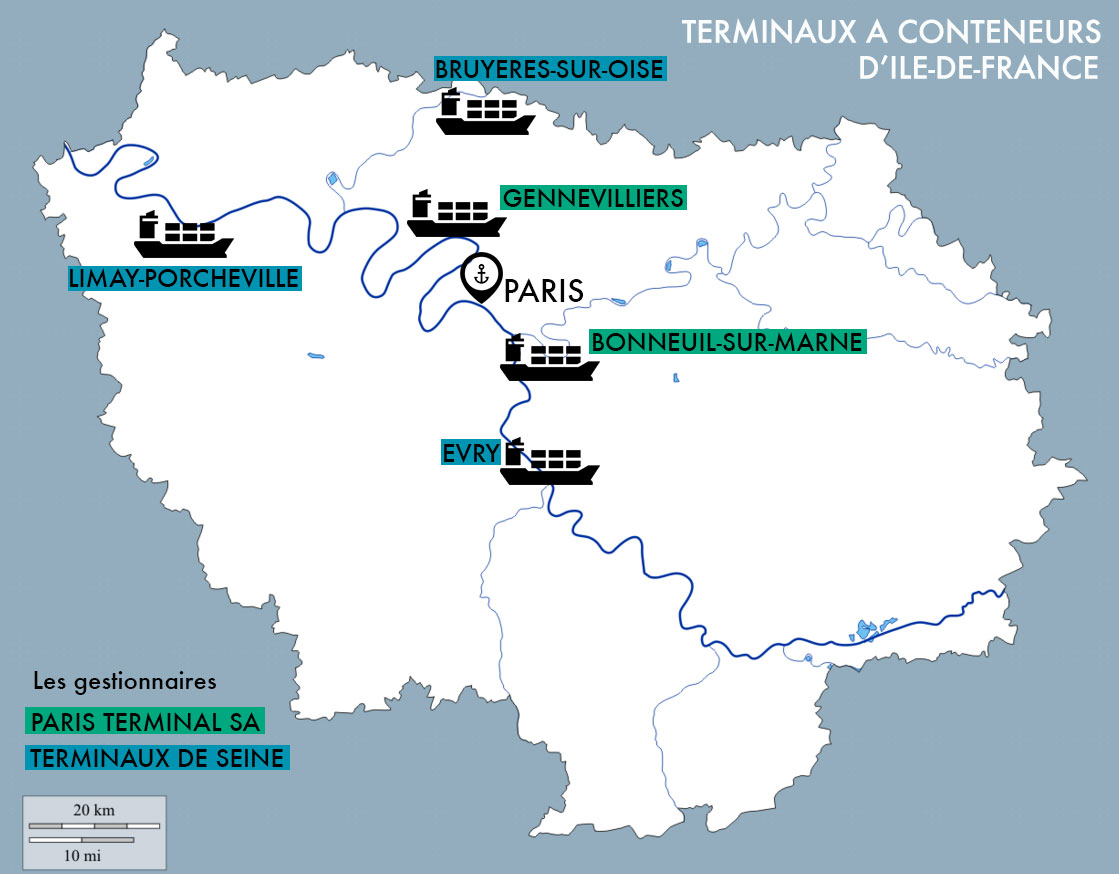

TRANSPORTS FLUVIAUX,

UNE VOIE ÉCOLO

TRANSPORT

Texte et infographies : Mathieu Rault

Photos : Riccardo Milani

Depuis quelques années, le transport fluvial de marchandises connaît un fort développement en France. Solution d’avenir, ce mode d’acheminement permet notamment de désengorger le trafic routier et de respecter l’environnement.

Bloqués dans les bouchons sur le pont de Gennevilliers, les automobilistes excédés regardent d’un air envieux la Seine qui court sous leurs yeux. S’épargner les embouteillages, en finir avec le bruit assourdissant des klaxons et les fumées toxiques des pots d’échappement, rejoindre Paris par le fleuve, voilà la solution. « Alors que Paris et sa proche banlieue font face à un phénomène d’ankylose urbaine, la Seine, au contraire, n’est aujourd’hui pas du tout saturée. Le trafic fluvial pourrait être triplé, ce qui permettrait de délester le réseau routier de deux millions de camions », explique Vincent Piquard, le jeune directeur du port de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine.

« Le trafic fluvial pourrait être triplé, ce qui permettrait de délester le réseau routier de deux millions de camions »

En 2020, la ville de Paris souhaite interdire la circulation des véhicules Diesel dans la capitale. Un choix qui satisfait Vincent Piquard : « Il y a une tendance assez forte à trouver des alternatives. La livraison urbaine par bateau des commerces de Paris est une solution intéressante. » Selon le directeur du port de Gennevilliers, « le modèle idéal serait la livraison sur deux ou trois petits quais, où l'on pourrait décharger une partie de la marchandise. Pas nécessairement sur un seul site. » Il imagine ensuite des véhicules électriques pour faire le « dernier kilomètre » et ravitailler les magasins.

Franprix fait naviguer ses produits

Déjà mise en place, l'opération « Franprix entre en Seine », de la filiale du groupe Casino, est la première illustration d’une solution viable. Ce projet inédit, lancé en 2012 en partenariat avec XPO Logistics, est un exemple de réussite de distribution alimentaire par voie fluviale. Depuis les entrepôts du port de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), les marchandises sont placées dans 40 conteneurs, puis chargées au moyen d’un camion-grue sur une barge affrétée par Franprix. Celle-ci navigue sur 20 km, sur la Marne puis sur la Seine, passant deux écluses avant d’arriver au port de La Bourdonnais, au pied de la tour Eiffel. Le contenu est ensuite déchargé dans des camions répondant aux normes environnementales puis distribué dans les magasins de l'enseigne. Cette démarche innovante permet de retirer des routes 3 874 camions par an et de réduire de 37 % les émissions de CO2.

Pour que le transport fluvial soit économiquement intéressant, il est impératif d'avoir des volumes importants. « Pour des entreprises qui font des petites livraisons à Paris, uniquement certains jours de la semaine, ce n’est pas viable », estime Vincent Piquard. Le port de Gennevilliers doit être une étape sur le fleuve pour l’acheminement de marchandises vers Paris. Et non un point d’arrivée, où une armée de camions attend patiemment le déchargement des conteneurs. Aujourd’hui, des quais sont mis à disposition gratuitement pour favoriser le transport fluvial, et les moyens de transport sont mutualisés pour maximiser l’utilisation des barges et éviter les pertes.

Un projet de navette fluviale au départ des ports de Gennevilliers et de Bonneuil-sur-Marne desservant 70 ports franciliens sera mis en place en septembre 2016. « Trois entreprises ont confirmé leur intérêt. Du prêt-à-porter, des matériaux de second œuvre pour le bâtiment et du transport de boissons », souligne Marc Bazenet, président du Cluster logistique urbaine IDF, à l’origine du projet qui vise à mutualiser le coût de l’acheminement de marchandises par barge. L’entreprise France Boissons croit beaucoup en cette initiative. Plus gros occupant d'entrepôts sur le port de Gennevilliers, avec près de 20 000 m2, elle alimente de nombreux points de vente dans Paris, accessibles par le fleuve.

Cap sur la collaboration et la préservation de l’environnement

Selon Marc Bazenet, « le transport fluvial répond également à des enjeux environnementaux. Le problème est de parvenir à faire collaborer les ports, les bateliers et le transport routier. Dans le milieu de la logistique, les gens fonctionnent chacun de leur côté, sans trop se parler. Si l'on veut innover, il faut commencer par discuter ». Son rôle, dans le projet de navette fluviale, a été de négocier un seul prix pour toute la chaîne de transport : l’approche portuaire en camion, le fret fluvial et le dernier kilomètre. Pour faciliter le passage du bateau au camion, une caisse mobile adaptée au fret fluvial et transportable sur tout type de poids lourd a été développée. Un bras de manutention, intégré à la péniche, est destiné à charger directement les camions qui attendent à l’arrivée.

L’objectif est de réduire de 20 % à 50 % les émissions de CO

En attendant le développement de projets fluviaux de grande envergure, pour le transport de marchandises ou de personnes vers le centre de la capitale, les automobilistes matinaux patientent toujours sur le pont de Gennevilliers et rament pour rejoindre le centre de Paris.

Texte Introduction

Faire vivre la pensée

de Bernard Maris

ECONOMIE CITOYENNE

Texte : Séverine Maublanc

Illustration : Armelle Barret

Bernard Maris, l’économiste « éveilleur » de conscience, prônait une approche écologique, sociale et solidaire de l’économie. Il a été tué lors de l’attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo. Aujourd'hui, ses amis et disciples créent une chaire de recherche à son nom.

Le 7 janvier 2015, Bernard Maris ne rejoindra pas la conférence de l’Alliance sciences sociétés (Alliss) à laquelle assiste une centaine de ses confrères chercheurs, à Paris. Ce matin-là, l’économiste, professeur à l’université Paris-VIII, conseiller général de la Banque de France, journaliste et essayiste, est à la rédaction du journal Charlie Hebdo. Il est assassiné au cours de l’attentat perpétré dans les locaux de l’hebdomadaire satirique, qui fait douze morts. Pendant ce temps, Lionel Larqué, coordinateur de la conférence « Réinventer l’Alliance sciences sociétés », attend son ami. Il ne viendra jamais.

Bernard Maris s’est battu pour que l’économie assume sa part d’idéologie

Passé le premier choc, Lionel Larqué a souhaité faire « quelque chose qui durera au-delà d’un simple hommage » : une chaire de recherche « où l’économie est en démocratie ». Cette structure aurait pour vocation d’accueillir un chercheur en économie ou un collectif pendant deux à trois ans. Le projet séduit l’Unesco*, qui accepte de l’héberger. La chaire d’ « économistes citoyens » est lancée, portée par Lionel Larqué, Gilles Raveaud et Michel Wieviorka. À leurs côtés, 28 chercheurs en économie, sociologie et philosophie forment un conseil scientifique international dont le rôle est de sélectionner le lauréat. La chaire, qui ne reçoit pas de soutien du ministère de la Recherche, a ouvert un financement participatif sur son site.

La coopération est une solution

La chaire Unesco Bernard-Maris renouvelle le champ de l’économie, une discipline qui, selon Gilles Raveaud, ne répond pas toujours aux besoins et à la réalité du monde actuel : « L’économie orthodoxe n’intègre pas l’écologie dans sa lecture du monde, ou de façon trop anecdotique. Elle ne fait aucune place à l’approche sociale et solidaire que défendait Bernard Maris. » L’objectif de la chaire est d’étudier ces sujets délaissés, que certains économistes considèrent comme essentiels pour améliorer la société. Bernard Maris était un grand détracteur de la théorie orthodoxe, « celle qui pense que la société ne marche jamais aussi bien qu’à travers une perpétuelle mise en concurrence des gens, des entreprises, des organisations », explique Gilles Raveaud. Décoré en 1995 du prix du meilleur économiste de France par la revue Le Nouvel Économiste, Bernard Maris pensait que la coopération était une solution.

Il s’est battu pour que l’économie assume sa part d’idéologie. « Bernard a toujours dit que l’économie n’était pas neutre, contrairement à ce que certains économistes cherchent à faire croire, dit Gilles Raveaud. Poursuivre sa pensée à travers cette chaire, c’est faire en sorte que l’économie soit au service d’une société plus respectueuse de la nature et du rapport des gens entre eux », continue-t-il.

Former des citoyens

Les organisateurs de cette chaire mettent un point d’honneur à « faire questionner l’économie par des citoyens ». Selon Lionel Larqué, cette approche est fidèle à Bernard Maris, pour qui « l’économie ne doit pas rester dans sa tour d’ivoire ». Parmi les personnes qui ont répondu à l’appel à candidature lancé sur France Inter, 20 seront sélectionnés pour participer à cette aventure intellectuelle. « Des gens qui ne doivent pas connaître l’économie, mais qui ont pour ce thème une curiosité », précise Lionel Larqué. Les initiés – politiques, professeurs en sciences sociales, entre autres – ne sont pas conviés.

Les volontaires bénéficieront d’une formation intense. « Ils auront une liste d’ouvrages d’économie à lire. Ils assisteront à des conférences animées par des spécialistes, chercheurs et journalistes. Pendant trois week-ends, ils seront coupés du monde », complète le coordinateur de l’événement. Dans cette formation citoyenne, les différentes approches de l’économie seront abordées. Les intervenants ne devront pas influencer les citoyens, d’où l’interdiction d’entamer une discussion après les conférences. À la fin de cette formation, les citoyens questionneront le lauréat de la chaire sur ce qu’ils auront identifié comme les nouveaux enjeux de l’économie. Une des missions du lauréat sera de leur apporter des réponses.

* Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture.

À lire Gilles Raveaud conseille la lecture de l’Antimanuel d’économie de Bernard Maris, aux éditions Bréal, février 2015.

ÇA BOURDONNE À PARIS

ECOLOGIE

Texte : Fabrice Jonckheere

Photos : Riccardo Milani

Les abeilles, victimes des pesticides et de la monoculture, disparaissent des campagnes. La Ville de Paris, consciente de cette situation, mène depuis plusieurs années une politique de protection de ces insectes.

A la campagne, les abeilles disparaissent. Pas à Paris. En France, 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité et 100 000 ruches ont disparu en une dizaine d’années, selon l’Union nationale de l’apiculture française (Unaf).

Édith Gallois, conseillère UDI (Union des démocrates et Indépendants) du 13e arrondissement, veut faire de la Ville Lumière une « lanceuse d’alerte » et la première « amie des abeilles ».

Cette ambition est partagée par Anne Henriot, de l’Unaf : « Paris doit devenir l’exemple des bonnes pratiques et inciter les agriculteurs et représentants politiques à faire les bon choix », ceux d’une agriculture « sans pesticides ». La France est le « premier utilisateur européen de produits phytosanitaires à l’origine du déclin des abeilles », déplore-t-elle. L’Hexagone n’a pas renoncé à ses pratiques agricoles néfastes. Dans certaines régions, 50 % des colonies d’abeilles ont disparu.

« À Paris, les abeilles se sentent bien », se félicite Nicolas Géant, apiculteur des toits du Grand Palais et de Notre-Dame. Plus de 600 ruches, chacune peuplée de 40 000 insectes – soit environ 24 millions d’abeilles – sont déclarées à la préfecture de Police. L’ensemble des acteurs le reconnaît : l’action de la ville y est pour beaucoup. Même si Paris compte peu d’espaces verts par habitant (14,5 m2, contre 45 m2 à Londres), 63 de ces 450 zones sont labellisées « écologiques ». La Ville de Paris a proscrit depuis longtemps les pesticides – son label national Écojardin en témoigne. La diversité de la flore parisienne est riche : 1 382 espèces de plantes recensées permettent une grande diversité de miels.

« À Paris, vous pouvez trouver des miels d’exception. Par exemple, celui de “l’arbre à miel”, le Sophora du Japon. Une essence rare », explique Bruno Petit, de l’association Un apiculteur près de chez vous, en charge des ruches de l’Opéra de Paris.

Des colonies en danger

« N’oublions pas que l’apiculture urbaine est une apiculture de loisir et non de production », précise Anne Henriot. La vocation des ruches est pédagogique. Jamais Paris ne pourra se substituer aux zones rurales. « Les apiculteurs savent que les ressources en ville sont beaucoup trop faibles pour accueillir un véritable rucher de production. Il faudrait faire migrer le million et demi de ruches françaises sur nos toits, et je doute qu'il y ait de la place pour tout le monde », dit l’apiculteur et blogueur Mathieu Angot. Certains arrondissements frôlent déjà la surpopulation. « La densité maximale des ruches est atteinte dans le 14e arrondissement », indique Bruno Petit. Un ratio entre espaces verts et ruches doit être respecté, sinon les abeilles meurent.

Or certaines entreprises disposent les ruches sans se soucier de la proximité de plantes. La ville n’a aucun droit de regard sur ces pratiques, puisque ces ruches sont implantées sur le domaine privé. Sur les 600 ruches parisiennes, 140 sont disposées sur le domaine municipal, les autres sont gérées par une petite dizaine d’apiculteurs professionnels, des institutions privées et des particuliers. La multiplicité des acteurs et le manque de concertation mettent en danger l’ensemble des colonies. Les règlements existent, mais ne sont pas toujours respectés. Des particuliers ne déclarent pas leurs ruches ou, déplore Bruno Petit, « au nom du tout bio », ne les traitent pas sur le plan sanitaire.Les abeilles comptent aussi des adversaires. "Les engagements de la Ville de Paris ne sont pas suivis par les autres institutions. La région Île-de-France ou les cimetières, comme celui du Père-Lachaise, ont des pratiques catastrophiques en matière d’usage des pesticides", s'attriste Bruno Petit. "Et les gens ont la phobie des insectes. Ils râlent dès qu’il y a une ruche à proximité. Les copropriétés qui s’opposent aux ruches sont aussi un obstacle", conclut l'apiculteur.

Extension des zones vertes

La solution à la crise de la surpopulation : l’extension des zones vertes. Florence de Massol, élue du 20e arrondissement, explique : « Nous menons dans notre arrondissement un travail de végétalisation des murs et des toits. Nous travaillons à étendre la biodiversité végétale au service des pollinisateurs, donc des abeilles. » La mairie de Paris s’y est aussi engagée. Pénélope Komitès, adjointe socialiste à la mairie, en charge des espaces verts, de la nature et de la biodiversité, a confirmé au Monde « l’engagement de planter 20 000 arbres d’ici à 2020 dans les jardins, mais aussi dans les rues, les écoles ». Son ambition est d’augmenter les zones de butinage et de pollinisation par une discrète végétalisation de Paris, en laissant la végétation reconquérir le pavé et en évitant les fauchages intempestifs. Un Paris plus vert et sauvage pour les abeilles.

Et à Londres...

Il y aurait en 2016, plus de 5000 ruches à Londres. Est-ce une bonne nouvelle ? De prime abord, oui. Les 1500 km carré de la capitale britannique, 10 fois la surface parisienne, hébergeraient en certains endroits 10 ruches au kilomètre carré, contre 4,6 pour Paris et 3,3 à Berlin.

Angela Wood, de l’Association des apiculteurs de Londres met cependant en garde les décideurs : « Il y a un nombre limité d’espaces verts à Londres. Cela nous apprend que les abeilles ne doivent pas être implantées n’importe où.»

La surpopulation en pollinisateurs se profile. Les responsables ? Les amateurs qui placent des ruches sans tenir compte de la densité réelle en insectes. La municipalité qui ne développe pas les plantations diversifiées de fleurs dans les parcs et jardins. Un exemple auquel devra méditer Paris s’il souhaite devenir le conservatoire idéal des abeilles

Texte Introduction

PROMOUVOIR LE DROIT DES FEMMES EN SYRIE

SOLIDARITÉ.

Texte :Sevin Sahin

Photos : Fréderic Péry

Dans la perspective de l’après-conflit, l’Initiative féministe euro-méditerranéenne accompagne les Syriens qui préparent la rédaction d’une nouvelle Constitution, garante du droit des femmes.

Nada Nader, franco-libanaise, est chargée de programmes à l’Initiative féministe euro-méditerranéenne (IFE). Fondée en 2003, cette association est basée en France et est représentée dans 13 pays en Europe. Ses membres sont des organisations et des individus indépendants.

Quels sont vos projets en Syrie ?

Nous travaillons sur une nouvelle Constitution qui intègre le droit des femmes et des minorités en Syrie. Nos partenaires – une soixantaine d’avocats, avocates et activistes – feront partie des comités rédactionnels lors de la transition démocratique. Qu’elle ait lieu dans trois jours ou dans dix ans, cette transition aura lieu. Notre but est de préparer nos partenaires à intégrer ou influencer le comité de rédaction de la nouvelle Constitution pour que les droits des femmes ne soient pas oubliés. Dans les périodes d’après-conflit, on a tendance à écarter les principes d’égalité hommes-femmes au profit des considérations de paix et de réconciliation nationale. Or la Constitution fonde tout l’avenir du pays. Si les femmes ne sont pas prises en compte à ce moment-là, elles ne le seront jamais. De plus, une justice transitionnelle qui ne reconnaît pas le droit des femmes ne saura pas juger les crimes de guerre commis contre elles.

Quelle est la position de vos partenaires vis-à-vis de Bachar Al-Assad ?

Tous nos partenaires envisagent l’avenir de la Syrie sans Bachar Al-Assad. Certains sont prêts à le voir rester au cours de la transition – la solution la plus probable. Leurs positions à l’égard du régime actuel sont multiples. Tant mieux si cela nous permet de nous adresser à plusieurs tranches de la société.

Comment accompagnez-vous la rédaction de la nouvelle Constitution ?

Nous avons une perspective anticoloniale. Les Syriens et Syriennes travaillent eux-mêmes sur leur Constitution. Notre rôle est de leur donner les capacités financières, théoriques et organisationnelles pour renforcer leur propre structure. Pour l’écriture, nous avons mis en place des ateliers avec une constitutionnaliste tunisienne ; elle regarde les articles les plus sensibles et discute de la meilleure façon de les rendre égalitaires. Nous donnons aussi les outils pour communiquer sur cette Constitution, car rédiger un texte parfait ne mène à rien si on ne sait pas le promouvoir

La Tunisie est-elle un modèle pour vous ?

La Tunisie et l’Égypte sont des exemples très importants. On essaie toujours de les rapprocher de nos partenaires syriens. Le mouvement féministe en Tunisie a été assez présent pour refuser que certaines clauses discriminatoires soient adoptées dans leur Constitution.

En quoi la Constitution syrienne actuelle est-elle discriminatoire ?

Souvent, les constitutions ne sont pas directement discriminatoires, mais laissent une marge d’interprétation. La Constitution syrienne dit que « tous les citoyens sont égaux », mais elle ne dit pas « toutes les citoyennes et citoyens ». Cet article a déjà été exploité pour refuser l’égalité aux femmes. Il ne faut plus laisser aucune place à une interprétation négative. Tous les articles sur le droit privé et familial renvoient aux instances religieuses. Or toutes ces instances, qu’elles soient chrétiennes ou musulmanes, sont très injustes à l’égard des femmes pour ce qui est de l’héritage, du divorce ou de la garde des enfants. Il faut donc corriger ces discriminations et faire en sorte que le langage ne permette aucune mauvaise interprétation.

N’est-il pas utopiste de penser à une Constitution paritaire dans un pays encore en guerre ?

Oui, ça l’est. Mais nous savons que la guerre va s’arrêter un jour et qu’une commission travaillera sur une nouvelle Constitution. Parmi nos partenaires, au moins deux auront la chance d’y participer car elles sont reconnues dans le domaine. Nous voulons qu’elles soient le plus qualifiées possible pour promouvoir le droit des femmes en Syrie. La nouvelle Constitution ne sera probablement pas notre texte idéal, mais tous ceux qui participent déjà à son élaboration pourront un jour influencer l’avenir de la Syrie de façon concrète. Le conflit transforme le rôle des femmes. En l’absence de leur mari, elles deviennent des chefs de famille et sont obligées de travailler. Elles subissent des violences sexuelles quotidiennes. Mais dans cette tragédie, elles gagnent aussi en autonomie. Après cette expérience, elles ne vont pas renoncer à leurs acquis. Cette guerre est un moment de changement pour les femmes syriennes.

Texte Introduction

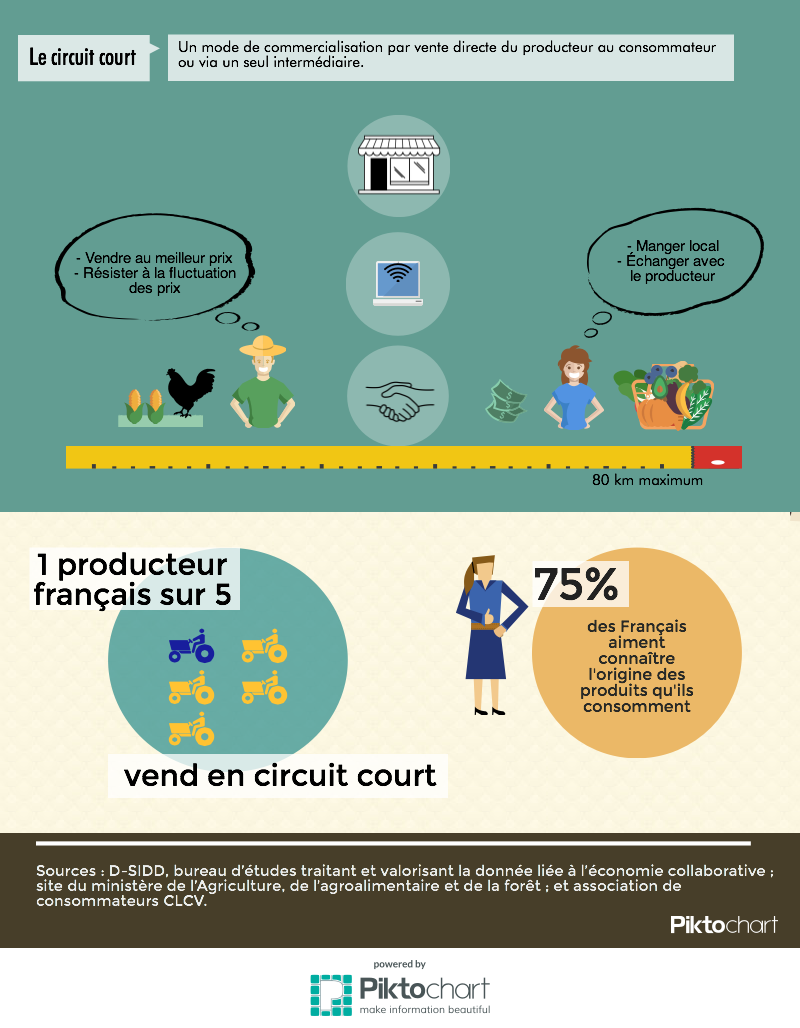

MANGER MIEUX, MANGER JUSTE :

LA RUCHE DIT OUI !

CIRCUIT COURT

Texte & Photos : Sylvie Sabathier

Tous les 15 jours, des brasseurs artisanaux hébergent une « Ruche ». Une expérience d’économie collaborative pour ceux qui choisissent de court-circuiter les intermédiaires en soutenant l’agriculture locale.

Un samedi matin sur deux, la Brasserie artisanale de Marcoussis (Essonne) se met au vert. Elle accueille Nathalie et Anne-Gwénolée, co-gestionnaires d’une Ruche, le temps d’un marché éphémère. Depuis quatre ans, parmi les nombreuses initiatives visant à favoriser le circuit court, La ruche qui dit oui ! a tissé un réseau participatif et connecté. Anne-Gwénolée, Carole (cliente), et François (brasseur) en sortent tous gagnants.

À 10 h, tout est prêt sous les tentures vertes et les guirlandes d’ampoules multicolores. Anne-Gwénolée, Axelle et Catherine ne seront pas de trop pour distribuer les 56 commandes. Œufs, pommes de terre, carottes, poireaux, salades, confitures, jus de pomme, viande… Tout doit disparaître et disparaîtra.

Des papilles citoyennes

Carole, 60 ans, est cliente de la Ruche depuis son ouverture. « C’est surtout une démarche citoyenne », mais elle s’y retrouve côté papilles. À deux ans de la retraite, elle confie : « Je vais faire ça encore plus souvent. Éviter les intermédiaires, quitte à payer un peu plus cher. Je préfère manger plus simple et mieux. Ce sont de bons produits, on voit la différence. Les poireaux, même s’ils sont gros, ne sont pas filandreux et, à la vinaigrette, c’est un vrai plaisir. » Elle apprécie aussi de ne rien jeter. Pour elle, la variété des produits – plus de 400 – tout comme la liberté de commander selon ses besoins et ses envies, sont des atouts. La Ruche mère prélève un montant qui couvre les frais bancaires et rémunère le service web de commande (8,35 %) ainsi que le responsable de la Ruche locale (8,35 %). Carole accepte ce surcoût : « C’est un service qu’on me rend. » Elle repart avec son panier garni d’œufs, de pain, de salade, de steaks hachés, d’une huile de beauté le tout pour 50 €. Elle a aussi craqué pour du chocolat.

Ma petite entreprise

Pour Anne-Gwénolée, la Ruche est avant tout « une alternative à la dégénérescence de la grande distribution» ; l’important est que « les producteurs fixent eux-mêmes leurs prix ». Avant de créer la leur, elle et Nathalie étaient membres d’autres Ruches mais n’y trouvaient pas leur compte : « Les espaces n’étaient pas super conviviaux, il n’y avait pas toujours les produits que nous recherchions. (…) Elles ont décidé de monter une auto-entreprise. » Nathalie est commerciale dans l’ingénierie, Anne-Gwénolée dans le secteur du luxe. La Ruche leur permet de créer du lien social, absent de leur cadre professionnel. Avec 55 commandes et un chiffre d’affaires moyen de 3 500 € par distribution, elles perçoivent un revenu d’environ 140 € brut chacune. Plus de l’argent de poche qu’une activité lucrative. Et pour les bénévoles, comme Axelle et Catherine, les producteurs livrent toujours un surplus de marchandises.

Ce qui motive Anne-Gwénolée, c’est de promouvoir le zéro perte, éviter les emballages plastique, redonner le goût de cuisiner avec de bons produits de saison. C’est aussi d’entretenir le lien avec les 20 producteurs et les clients, d’échanger des recettes et méthodes de grands-mères, et de partager les croissants que François ne manque jamais de déposer sur le comptoir de la brasserie les matins de distribution. Les jeunes femmes savent garder leur libre-arbitre. Elles n’ont pas cédé à l’incitation de la Ruche mère d’élargir, à l’occasion des fêtes, leur réseau de producteurs au-delà du rayon de 250 km, la distance de principe. « Nous, ce qu’on veut, ce sont des produits locaux. »

Brassage et lieu de vie

Il y a un an et demi, la singularité de leur projet trouve un écho chez François et Jean-Baptiste, père et fils producteurs d’Ox’bier : un lieu « rêvé et magique ». Le cercle est vertueux car, au départ, « ils nous ramenaient des membres, mais maintenant on est vraiment dans une relation d’équilibre », explique Anne-Guénolée. « Ce matin, commente François, la ruche m’a apporté sept à huit clients. C’est plutôt bien. » De l’autre côté des cabas, une communauté tout aussi originale bourdonne. Poussées par la curiosité, quelques « abeilles » viennent ici parce qu’on « apprend à faire de la bière et qu’on la fait ». La Ruche est l’occasion pour François de promouvoir ses ateliers de brassage. Pour définir ce « melting pot », il préfère parler de lieu de vie convivial plutôt que de relation gagnant-gagnant, « trop fric » à son goût. François et son fils ont ouvert la brasserie il y a quatre ans. Entre 60 000 et 80 000 bouteilles sortent des cuves chaque année ; 50 % sont vendues sur place, le reste prend la direction des bars, caves à bières, associations, ruches. De la grande distribution aussi : « On est obligés, explique-t-il, elle représente 80 % du marché alimentaire. »

Texte Introduction

J'IRAI PLANTER

SUR VOS TOMBES

ENVIRONNEMENT

Texte : Daphnée de Morant

Photos : Gaël Cloarec et Magali Cohen

Comment concilier respect des défunts et écologie? Les pouvoirs publics s'impliquent, des projets germent et inventent d'autres solutions que le cimetière traditionnel.

Tout commence en 1998. Sur la route de Bono, à Auray dans le golfe du Morbihan (Bretagne), Lionel Le Maguer, ancien agent immobilier, décide d’acheter un terrain situé au bord d’une rivière. Il veut y planter des arbres et créer, dans ce décor de carte postale, les Jardins de mémoire. Dispersés sur un terrain verdoyant de 45 hectares, des arbres de toutes espèces (quarante essences au total) abritent sous leurs racines des urnes funéraires.

Loin d’une ambiance funèbre, familles et enfants organisent des pique-niques au pied de l’arbre de leur défunt. « Les gens ne vont pas au cimetière, ils vont au jardin. Ce n’est pas la même démarche, dit le propriétaire. Cet endroit permet aux proches d’atténuer leur douleur, de mieux vivre le deuil. Pour les parents qui ont perdu leur enfant, venir se recueillir dans ce parc les apaise et leur permet de se reconstruire. »

Depuis leur création, les Jardins de mémoire connaissent un franc succès. « Je reçois des appels tous les jours, confie Lionel Le Maguer. Parmi les 1 300 “habitants” qui reposent dans ce lieu, une centaine de Parisiens ont voulu que leurs cendres reposent ici. » L’idée est reprise en 2004 par deux ingénieurs qui fondent l’entreprise Arbres de mémoire , en Anjou. En 2007, pour éviter toute exploitation lucrative abusive, un décret interdit le dépôt des urnes dans des sites collectifs, hormis les cimetières publics. Les sites créés avant 2005 ne sont pas concernés.

Des solutions écologiques existent

En France, dans un cimetière communal, il est interdit de planter un arbre au-dessus d'une sépulture. « La prolifération de racines risquerait d’endommager les stèles alentour », explique Yann*, agent funéraire depuis treize ans dans une grande entreprise de pompes funèbres. D’après Michel Kawnik, président et fondateur de l’Association française d’information funéraire, l’idée de « cimetières naturels » ne fait pas encore l’unanimité à cause du « puissant lobby des entreprises de pompes funèbres ». Selon lui, ces entreprises ne promeuvent pas les solutions écologiques comme les cercueils et les urnes biodégradables pour « bloquer le marché et conserver leur monopole ».

"le cimetière naturel de Souché séduit les personnes qui ne souhaitent pas adhérer au business de la mort"

Lionel Le Maguer ne défend pas ce point de vue : « Quand j’ai mis en place mon projet, les agents funéraires partageaient le même état d’esprit que moi. » D’après lui, si la demande augmente, les services funéraires finiront par s’adapter. Mais une évolution des mentalités est nécessaire, précise le créateur des Jardins de mémoire : « Sans volonté populaire, les politiques ne feront rien. Or notre société grandirait et prendrait plus de sens si elle s’occupait mieux de ses morts ».

Du cimetière minéral au jardin végétal

Depuis septembre 2014, le cimetière de Souché, à Niort, a développé une extension de 4 000 m2 pour accueillir les cercueils et les urnes funéraires. Dans cet espace aux allures de jardin, entièrement « conçu par les services municipaux en harmonie avec le patrimoine végétal du site », la présence de pierres tombales est quasi inexistante. « Le cimetière “naturel” de Souché séduit les personnes qui sont dans une démarche écologique, mais aussi celles qui ne souhaitent pas adhérer au business de la mort en investissant des sommes colossales dans leurs obsèques, dit Amanda Clot, conservatrice des cimetières de la ville de Niort. Les défunts sont tous logés à la même enseigne. On ne distingue pas le riche du pauvre». Selon elle, la tendance est d’introduire plus de biodiversité dans les cimetières, en privilégiant par exemple la création d’espaces de promenade, propices au recueillement.

Pour Michel Kawnik, « les cimetières devront, à l’avenir, être de plus en plus intégrés à la commune, s’adapter à la nature et recourir à moins de produits chimiques ». Depuis la création du plan Écophyto, lancé en 2008 par le Ministère de l’agriculture, près de 25 % des cimetières n’utilisent plus de pesticides. Chargé de mission écologie urbaine à l’agence Natureparif, Jonathan Flandin pense que la priorité est « d’effectuer un vrai travail de sensibilisation auprès des usagers, car certains particuliers ont tendance à penser que, si un peu de végétation se développe entre les stèles, les espaces sont laissés à l’abandon ou négligés ». Un sentiment qui peut changer, comme le fait remarquer Amanda Clot : « Rappelons-nous qu’avant les cimetières de campagne étaient de véritables lieux de vie. Alors, d’une certaine manière, on ne révolutionne rien. »

* Le prénom a été modifié.

Label EcoJardin : une démarche écologique

Le label EcoJardin est "un outil de référence de communication et de reconnaissance à destination du public, des équipes d'entretien et des élus". Il garantit que le gestionnaire du site est engagé dans une démarche de gestion écologique.

Première à obtenir en 2012 la labellisation de deux de ses cimetières (le cimetière des Gonards et celui de Notre-Dame) , la ville de Versailles a depuis été rejointe par d'autres villes dont Fontainebleau, Rennes et Nantes.

Pour aller plus loin : Guide pratique Conception et gestion écologique des cimetières réalisé par l'Agence régionale pour la nature et la biodiversité, publié en 2015. www.natureparif.fr

Texte Introduction

DES INNOVATIONS POUR LA PLANÈTE

Texte : Séverine Maublanc

Être écolo, économe, citoyen : ce sont les défis que se sont lancés cinq jeunes entrepreneurs franciliens. Coup de projecteur sur des start-up, Scop et associations innovantes dont le but est de changer notre quotidien, tout en respectant la planète.

Photo avec légende/1

Photo avec légende/2

Photo avec légende/2

Photo avec légende/2

Photo avec légende/2

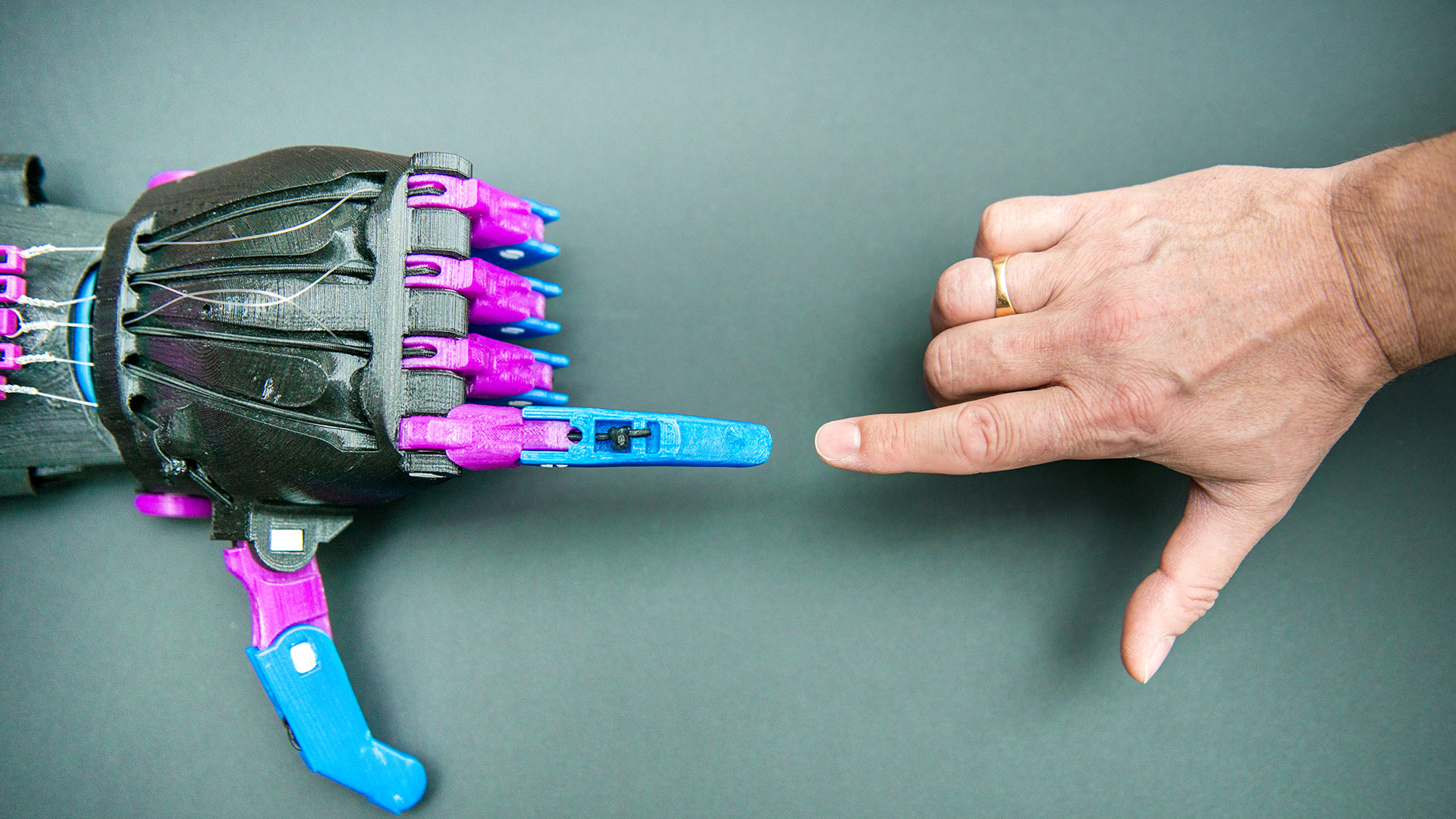

Des mains pour tous

Texte : Séverine Maublanc

Photos : Mathias Benguigui

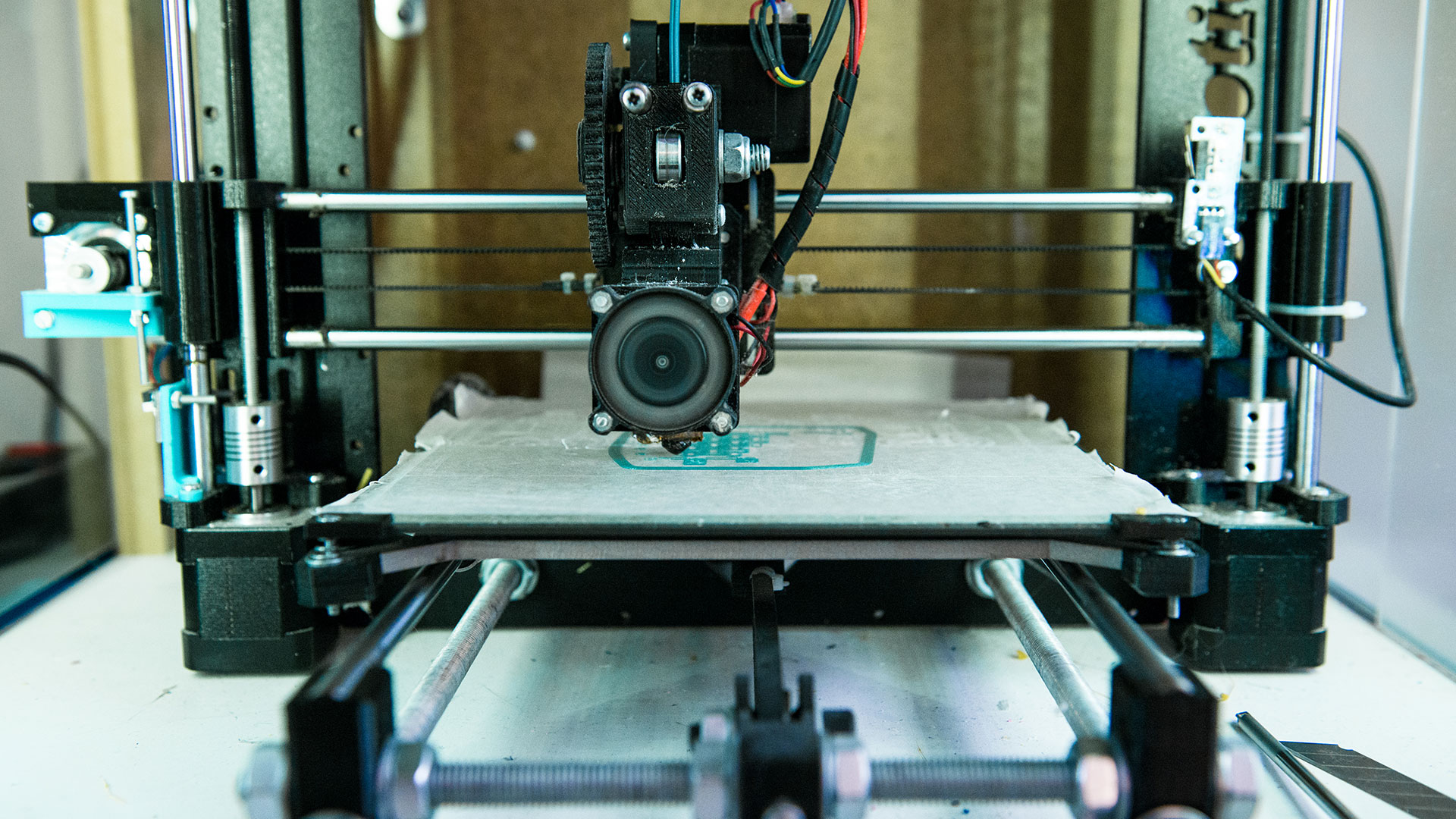

La communauté e-Nable rassemble des technophiles bénévoles du monde entier. Avec un peu d’imagination et des imprimantes 3D, ils conçoivent des membres artificiels pour les personnes privées d’un bras, d’une main ou de doigts.

Vous avez dit philanthropie ? Né aux Etats-Unis en 2013, le mouvement e-Nable met en relation, via sa plateforme web, des demandeurs de prothèses avec des passionnés de technologie qui leur fabriquent gratuitement, un bras, une main, des doigts articulés. Ces appareils non médicaux, élaborés à l’aide d’une imprimante 3D, sont destinés à des victimes d'accident ou à des personnes privées d’un membre ou d’une partie de membre depuis la naissance. Beaucoup sont des enfants.

Enseignants, ingénieurs, ou simplement bricoleurs, les philanthropes d’e-Nable sont des « makers » : des bénévoles qui créent des objets innovants et partagent leurs plans gratuitement en ligne. Aujourd’hui, ils sont plus de 7 000 volontaires à travers le monde.

Thierry Oquidam a fondé l’association e-Nable France en décembre 2015. Sur son temps libre, cet informaticien, propriétaire d’une imprimante 3D, a déjà réalisé des prothèses pour une dizaine d’enfants. D’autres concepteurs utilisent les imprimantes des « FabLabs » ; ces laboratoires mettent à disposition des outils de fabrication pour tous.

Pour fabriquer une main, 50 euros de matériel, quelques jours de réglage puis d’assemblage, et 24 heures d'impression 3D en moyenne sont nécessaires. A partir d’un filament de plastique chauffé à 220 °C, l’imprimante 3D, par couches successives, trace le modèle commandé par l’ordinateur. Le membre artificiel est ensuite offert à son destinataire.

« Les enfants qui n’ont jamais eu de doigts n’en ressentent pas le besoin, explique Thierry Oquidam. Mais le jour où ils arrivent à l’école avec une main de plastique, ils deviennent les super héros de la classe. »