ACCUEIL

ÉDITO/ÉQUIPE

DEMAIN

AUJOURD'HUI

Champs libres

Réfugiés, les jours d'après

Victoire s'arrache

Montreuil à la pêche

On achève bien les animaux

Peace and Véganisme

OTTO1O : que votre volonté soit Fête

CHAMPS LIBRES

RÉINSERTION

Texte : Leslie Carretero

Photos : Aude Pétin

La ferme biologique de Moyembrie dans l’Aisne est un lieu de réinsertion unique en France pour les détenus en fin de peine. Hébergés sur place, ils y travaillent à mi-temps comme agriculteurs.

« Je suis le guide de la ferme. Je fais les visites en attendant que mon épaule soit soignée », ironise Joseph, 74 ans. La barbe et les cheveux blancs, le regard malicieux, il est « résident » à la ferme de Moyembrie. Dans quelques semaines, il retrouvera la liberté, sous conditionnelle, après vingt-six années en prison. Quand il sort de cellule en avril 2015 pour intégrer la ferme, Joseph ne connaît ni l'euro, ni Internet, ni les téléphones portables. Tout est à réapprendre. La ferme est un lieu de passage pour se réadapter au monde extérieur.

La structure a été créée au début des années 1990. À l'origine, centre d'accueil pour les personnes qui sortent de prison, elle est aujourd'hui une zone tampon entre le milieu carcéral et la vie extérieure. Les détenus viennent ici finir leur peine. Sans barreaux aux fenêtres, sans grillage, sans bracelet électronique. L’organisation de la ferme repose sur la confiance. Les résidents peuvent aller et venir dans ce domaine de plus de 20 hectares situé à Coucy-le-Château-Auffrique. La frontière à ne pas franchir est virtuelle. Dépasser le tas de foin à l'entrée du terrain sans autorisation est synonyme de retour en prison. Dix-neuf détenus de tous âges travaillent à la ferme, encadrés par six salariés.

Retour à l’autonomie

Pour arriver ici, il faut passer par plusieurs étapes. Le plus souvent, la demande est faite par le détenu en fin de peine. « J'effectue une première sélection, non pas sur la nature ou la longueur de la peine, mais sur la volonté de reconstruire un projet de vie », explique Anne-Marie Péry, directrice du centre depuis 2009. Le détenu passe une journée à la ferme, rencontre les encadrants, se familiarise avec le lieu. Ensuite, l'équipe décide de sa venue ou non. La réponse finale appartient au juge.

Chacun a sa chambre avec sa propre clef. Quelques-unes possèdent une salle de bains personnelle. Pas de cuisine, pour éviter l'isolement. À leur arrivée, beaucoup de détenus ont été frappés par le calme de la ferme. Jessy, 25 ans, dont quatre années de prison derrière lui, entend encore le bruit des serrures, les appels des matons, les cris venant des cellules voisines. Au début, Joseph a eu du mal à s'y faire : « J'avais l'impression qu'on me regardait toujours à travers l'œilleton. »

Les journées sont bien rythmées. Le matin, de 8 à 12 heures, chacun a sa tâche. Au maraîchage, à la production de confitures ou de fromage, à la confection de paniers de fruits et légumes qui sont distribués dans six associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) de la région. « Personne ne vient sans travailler », précise Anne-Marie Péry. Les détenus ont signé un CDDI, contrat à durée déterminée d'insertion, et touchent un salaire de 700 euros par mois. Ils payent une pension à la ferme de 280 euros pour le loyer, les activités et la nourriture.

Une ambiance familiale

À l'heure du déjeuner, résidents et encadrants mangent ensemble. « le repas est un moment important. Il permet de recréer un lien social et de réapprendre à vivre en communauté », explique Anne-Marie Péry. La présidente a voulu une ambiance familiale, un lieu pour « faire un bout de route ensemble ». D'anciens résidents sont devenus bénévoles, comme Franco, 80 ans. Il a passé quelques mois à la ferme. Aujourd'hui, il vient tous les matins s'occuper des fleurs devant la maison principale. Il y a aussi ceux qui ne repartent jamais. Comme Philippe, ancien détenu devenu encadrant : « Je suis arrivé il y a onze ans et je suis encore là. »

« Anne-Marie, c’est un peu notre mère » raconte David, 35 ans, . Comme dans chaque famille, les tensions existent. « Ce n'est pas rose tous les jours. Il peut y avoir des frictions, des échecs, des personnes qui n'arrivent pas à s'adapter », confie Anne-Marie Péry. En dix ans, seul un ancien détenu sur dix récidive.

Affronter la liberté

L’après-midi est plus libre : certains s'isolent dans leur chambre ou se réunissent autour d'un feu. D'autres vont à la banque, accompagnés d'un encadrant, ou s'occupent de leurs papiers administratifs pour retrouver un emploi et un appartement. Chaque vendredi, un petit groupe de résidents va au supermarché. « Une étape importante, assure Anne-Marie Péry. Ils ont l'impression que le mot détenu est écrit sur leur front. Les sorties leur permettent de reprendre confiance. Ils ont été infantilisés pendant des années en prison, il faut qu'ils réapprennent à faire les choses par eux-mêmes. »

Le week-end, les familles viennent passer un moment à la ferme. Pour ceux qui n'ont plus de contacts avec leurs proches, comme Joseph, des activités sont organisées : balade dans la baie de Somme, visite d'une usine… En sortant de Moyembrie, Jessy retrouvera sa femme et ses quatre enfants. David retournera dans sa caravane. Joseph, lui, intégrera un centre d'hébergement à Chauny (Aisne) et reviendra tous les matins à la ferme pour aider bénévolement. Dans sa petite chambre, ses cartons sont déjà prêts. Content, il ne peut s'empêcher d'appréhender sa sortie. « J'ai peur car je vais devoir me débrouiller par moi-même. Je n'ai plus l'habitude. »

Bientôt, la ferme de Moyembrie ne sera plus l'unique lieu de réinsertion en France. A l’été 2017, une structure similaire ouvrira ses portes dans les environs de Carcassonne, dans l’Aude, avec les « mêmes valeurs et la même organisation que Moyembrie », assure l’initiateur du projet, Samuel Gautier. Plus petit, le centre pourra accueillir jusqu’à dix détenus sur une surface de deux hectares et demi. « J’ai voulu mettre en place la même structure, mais avec une activité agro-touristique. En plus d’être un lieu d’élevage et de maraîchage, la ferme proposera aussi des chambres d’hôtes » explique Samuel Gautier. Objectif : réinsérer les détenus dans la société et recréer du lien social.

Texte Introduction

Galerie photo

RÉFUGIÉS, LES JOURS D'APRÈS

SOLIDARITÉ

Texte : Mathieu Quintard

Photos : Vincent Rispe et Gaël Cloarec

Data : Cécile Rx

L'arrivée en Europe l’an dernier de plus d'un million de migrants, en majorité chassés de leur pays par la guerre, a provoqué une crise humanitaire sans précédent. En France, des associations s'organisent et proposent de mettre en relation des réfugiés et des particuliers prêts à les accueillir.

« La France est le pays qui a accueilli à ce jour le plus grand nombre de réfugiés relocalisés (lire encadré) : 148 d’entre eux arrivent ce lundi 7 mars sur le sol français en provenance de Grèce. » Le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve annonce ainsi, dans une tribune à Libération, que la France accueille désormais 300 réfugiés relocalisés. À l’automne 2015, le gouvernement français a promis d'en recevoir 30 700 sur deux ans.

Les maires de Lille, Strasbourg, Rennes, ou Metz, entre autres, se déclarent prêts à accueillir des réfugiés et font appel à l'hospitalité de leurs concitoyens.

Au lendemain de la diffusion de la photo du petit Syrien Aylan Kurdi, en septembre dernier et de l'émotion populaire qu’elle suscite, la solidarité tente de s'organiser en France. Une réaction nécessaire si l’on en croit la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (Fnars). Dans un communiqué diffusé à la même époque, elle estimait à seulement un tiers les réfugiés ayant « accès à une place en centre d’accueil pour demandeurs d’asile en France, comme le prévoit pourtant la loi ». Les maires de Lille, Strasbourg, Rennes, ou Metz, entre autres, se regroupent alors en un réseau de villes solidaires. Ils se déclarent prêts à accueillir des réfugiés et font appel à l'hospitalité de leurs concitoyens.

Qu'est-ce-que la relocalisation? La relocalisation est le transfert de personnes ayant demandé, ou bénéficiant déjà d'une protection internationale d'un État membre de l'Union européenne vers un autre État membre qui leur accordera une protection similaire. Source : Commission européenne.

L'importance de l'échange

L’association humanitaire Singa, installée à Paris, a lancé en juin 2015 une plateforme web de mise en relation des réfugiés et des particuliers hébergeurs. Baptisé Calm (pour Comme à la maison), le « Airbnb des réfugiés » connaît un succès inattendu. « Nous avions 20 propositions d’hébergement en juillet-août, et, en deux jours, les 6 et 7 septembre, nous en avons reçu 6 000 », détaille Juliette Arzur, la responsable du projet. Le développement de la plateforme n’est pas terminé, et depuis septembre, les bénévoles traitent les demandes au cas par cas. « Nous avons trois critères pour rapprocher un réfugié et un hébergeur : la localisation géographique, l’autonomie du réfugié et les compétences communes aux deux. »

Depuis son lancement, le programme Calm a permis de mettre en place 210 hébergements. Parallèlement, 900 personnes ont été formées : « Nous organisons des rencontres entre accueillis et accueillants, des groupes de parole, des formations pour faire découvrir la culture française aux accueillis et nous avons aussi mis en place un médiateur. » Juliette Arzur complète : « 100 % des problèmes rencontrés sont des petits soucis de cohabitation, des incompréhensions vite résolues. » Pour Singa, il est important qu’un lien se crée entre l’hébergeur et le réfugié, « qu’il y ait un échange » (écouter le son ci-dessous). Dans cet esprit, les locaux de l'association, dans le VIIIe arrondissement, hébergeront très bientôt un incubateur d'entreprises où travailleront, dans un même espace, entrepreneurs français et réfugiés.

L'accueil au quotidien

Au Service jésuite des réfugiés (JRS), dans le VIe arrondissement de Paris, on insiste sur la notion d'« hospitalité ». Le JRS a mis en place il y a huit ans Welcome, un programme d'accueil chez des particuliers et dans des communautés religieuses. Les retours des familles accueillantes sont très positifs. « Malgré une vie très dure, les réfugiés ont la niaque. Ces rencontres sont très bénéfiques, surtout pour les adolescents des familles d'accueil », se félicite le directeur, Paul de Montgolfier.

Entre 2014 et 2015, le nombre de familles d'accueil est passé de 260 à 666 et le nombre de « nuits offertes » de 6 217 à 15 018. Pour ne pas laisser se développer un lien affectif trop fort entre hébergés et hébergeurs, la période d'accueil d'une personne dans une même famille n'excède pas une durée de quatre à six semaines. Les réfugiés changent ensuite de foyer. Le JRS organise aussi, tout au long de l’année, des événements et des rencontres qui lui permettent de faire évoluer son travail d'accompagnement. « Chaque rencontre nous permet d'améliorer notre présence quotidienne auprès de réfugiés, d'y apporter plus de juridique, plus de religieux, par exemple », explique Marcela Villalobos-Cid, responsable de Welcome.

Un nouvel élan de solidarité

En septembre dernier, le JRS a été contacté par « une nouvelle génération de familles d'accueil, pas forcément religieuses mais très respectueuses du travail des jésuites, et guidées par une forte prise de conscience », précise Marcela Villalobos-Cid. « Certains sont des étrangers qui ont été accueillis en France et qui en sont reconnaissants. D'autres m'ont parlé de leurs grands-parents qui ont caché des juifs pendant la guerre… », ajoute-t-elle.

« Il nous était devenu insupportable de voir des familles dormir dehors », raconte Jean-Pierre Brizio, président de Bienvenue 64, installée à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Créée en 2014, l'association a structuré un réseau informel et propose un hébergement aux familles qui n'ont pas de places en centre d'accueil : « Depuis deux ans, nous avons accueilli une dizaine de familles. Des Géorgiens, des Ukrainiens, des Roms et deux familles syriennes. » Comme le JRS, Bienvenue 64 limite la durée d'hébergement dans un foyer, les réfugiés déménagent tous les quinze jours. Elle refuse de traiter les demandes d'hébergement que leur transmet l'administration, « nous n'avons pas les moyens et nous ne voulons pas être une nouvelle structure d'accueil », tient à rappeler Jean-Pierre Brizio.

Pour d'autres, comme Nicolas et Frédéric, un couple parisien qui a hébergé durant un trimestre Issa, un jeune Malien de 21 ans, le mois de septembre 2015 a été déterminant. « Voilà longtemps que nous nous sentions impuissants face à la misère sociale. Mais les déclarations d'Angela Merkel sur l'accueil des réfugiés en Allemagne m'ont définitivement convaincu d'agir », affirme Nicolas. Ils ont alors contacté Singa au mois d'octobre.

L'hébergement chez des particuliers ne peut être une solution à long terme. D'autres solutions d'hébergement devront vite être trouvées, auprès des municipalités

Solutions d'urgence

« Nous ne sommes pas là pour nous substituer à l'État. » Voilà une phrase qui revient régulièrement dans la bouche des militants associatifs, à Paris comme à Pau. L'hébergement chez des particuliers ne peut être une solution à long terme. L'État français compte porter à 38 000 le nombre de places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'ici à 2017. En 2015, l'Ofpra* a reçu plus de 79 000 demandes d'asile… D'autres solutions d'hébergement devront vite être trouvées, auprès des municipalités, notamment. Toujours sur la brèche, Marcela Villalobos-Cid ne désespère pas, même si… « Près de chez moi, à Saint-Denis, une caserne désaffectée a été préparée par la mairie pour accueillir des réfugiés. J'ai mobilisé mes amis pour aller à leur rencontre dès leur arrivée. On attend toujours. » Décidément, face à cette crise humanitaire, il semble encore urgent d'attendre.

*Office français de protection des réfugiés et apatrides

VICTOIRE S'ARRACHE !

LOGEMENT

Texte : Raphaële Kipen

Photos : Frédéric Pétry

Infographie : Marie-Anne Duverne

Hébergements d’urgence, logements insalubres : pour beaucoup se loger à Paris est un enfer. L’association Nouvelle Ville, Vie nouvelle aide les plus démunis à s’installer en province. Grâce à elle, Victoire et sa fille vivent aujourd’hui à Valence.

Véra, la fille de Victoire a pour la première fois sa propre chambre.

Véra, la fille de Victoire a pour la première fois sa propre chambre.« Vous savez, je suis de nature discrète. » Victoire (le prénom a été modifié) ne veut pas être reconnue sur les photos. « Avec ma couleur de peau, c’est compliqué. J’ai vu tellement d’images très négatives nous représentant. C’est rabaissant. » Elle sort à l’instant d’un rendez-vous à la Caisse d’allocation familiale (CAF). Elle ne touche plus les 108 euros du soutien familial depuis quelques mois. Le transfert de son dossier à Valence prend du temps. Victoire, Camerounaise de 34 ans, aide-soignante intérimaire, a quitté un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) en banlieue parisienne pour s’installer avec Véra, sa fille de 5 ans, à Valence. « Ça faisait longtemps que je voulais partir vivre en province mais dans le centre d’hébergement, ils me disaient que ça allait être très compliqué, trop d’administratif. » Victoire laisse son projet en suspens et continue à vivre dans une toute petite chambre avec sa fille. Et puis, un jour une nouvelle recrue de La Canopée, l’association qui l’héberge, arrive avec une idée. « Ma référente m’a parlé de l’association Nouvelle Ville, Vie nouvelle (NVN). Ils ont trouvé des solutions pour que mon installation en province soit possible sans difficultés. »

« Aujourd’hui j’ai retrouvé de la chaleur. C’est convivial dans le quartier, on se dit bonjour. Ça me manquait là où j’étais. C’est plus violent à Paris qu’ici, en fait. »

L'immeuble de Victoire dans le quartier Fontbarlettes.

L'immeuble de Victoire dans le quartier Fontbarlettes.Victoire obtient un trois pièces en décembre 2015 dans le quartier Fontbarlettes de Valence (Drôme). Dans le bus qui la ramène chez elle, la jeune femme raconte qu’elle a d’abord eu peur de venir dans ce quartier : « C’est chaud ici. Je voulais me retrouver dans un quartier où il n’y a pas de violence. » Le bailleur social a prévenu NVN et Victoire que le quartier avait très mauvaise réputation. Pour la rassurer, Julien Blanc, l’unique salarié de l’association, part avec elle visiter Valence et ce quartier. « Aujourd’hui j’ai retrouvé de la chaleur. C’est convivial dans le quartier, on se dit bonjour. Ça me manquait là où j’étais. C’est plus violent à Paris qu’ici. » Elle fait une deuxième fois le trajet avec Julien Blanc pour signer le bail. En trois mois, le dossier de Victoire est bouclé. Elle déménage à Valence.

Abandonner Paris pour vivre mieux

Une petite rue du 14e arrondissement de Paris, aucune enseigne sur la porte, un local en fond de cour partagé avec d’autres : pas de publicité, la structure se veut discrète.

Créée en 2013 par des membres de la Fondation Abbé Pierre, Nouvelle Ville, Vie nouvelle, association à but non lucratif, aide les plus démunis de la région parisienne à trouver un logement et du travail en province. Aujourd’hui elle est submergée de demandes. Assistantes sociales, éducateurs, la CAF, les services des mairies parisiennes, le conseil général, tous leur adressent des personnes en difficultés. « Les travailleurs sociaux se refilent le mot entre eux », constate Julien Blanc.

« Notre volonté n’est pas d’inciter des gens qui ne peuvent pas se loger à Paris à partir en province. Nous répondons à une demande. Comme des cadres vont chercher ailleurs une meilleure qualité de vie, pourquoi tout le monde n’aurait pas le droit à la mobilité ? C’est ça, notre projet », explique Catherine Michot, la présidente bénévole de NVN. Un service en ligne de Pôle emploi permet de visualiser les besoins en main d’œuvre dans les territoires choisis. Après une étude sur les taux de logements sociaux des villes et le temps d’attente, reste à monter un projet viable, et l’accompagnement peut commencer. L’association consacre ses faibles moyens au financement des visites sur place et des déménagements.

En 2015, l’association a aidé 12 familles à se reloger en province. Le délai moyen entre le premier contact et le relogement est de quatre mois. « Les gens ne sont pas préparés à ça. Ils vivent à Paris depuis des années avec de grandes difficultés pour se loger, ils viennent et, en quatre mois, ils ont un logement. Ils ne s’attendent pas à ce que les choses se fassent si vite. Parfois, même, ils refusent », raconte Julien Blanc. Pas de recette miracle mais un gros travail d’appui et de personnalisation de la demande. « En fait les bailleurs sociaux apprécient qu’une association soutienne le demandeur. Ils sont rassurés. Il n’y aura pas de problème avec le dossier », explique Catherine Michot.

« On voulait apporter une contribution concrète à la lutte contre le mal-logement et qui soit pragmatique », explique Catherine Michot la présidente de Nouvelle Ville, Vie nouvelle. Pour fonctionner, l'association reconnue d'intérêt général dispose d'un budget de 60 000 euros annuels. Les financeurs sont privés : la Fondation Abbé Pierre, la Fondation de France, Klésia, AG2R La Mondiale et Malakoff Médéric. Aucun fonds publics donc. « La direction de l'Action sociale enfance et santé (DASES) d'Ile-de-France a eu peur d'être soupçonnée de financer le départ des pauvres vers la province, continue Catherine Michot. On propose un projet associatif qui est original, intéressant, et qui n'existe pas ailleurs. On fait de l'accompagnement physique dans toute la France. Tout le monde trouve cela vraiment bien mais les financeurs ne suivent pas. C'est dommage, on est obligés de refuser une demande sur trois. »

L'association s'adresse à des personnes répondant aux critères suivants :

- avec des revenus bas, sans emploi, dans une situation professionnelle précaire ou à la retraite ;

- en difficulté de logement (hôtel, sous-location, sur-occupation, logement en mauvais état), mais sans dette locative non traitée ;

- vivant en région parisienne en situation régulière ;

- volontaires pour une installation dans une autre région et désireuses de prendre un nouveau départ.

Ce dernier critère est primordial pour les membres de NVN. « Il n'est pas question de proposer une installation en province à des familles en situation professionnelle stable ou bénéficiant en Ile-de-France d'un réseau familial et amical qui leur manquerait si elles quittaient la région. »

Ensuite, certaines situations sont privilégiées :

- les nouveaux retraités, qui craignent de ne plus pouvoir assumer leur loyer suite à la baisse de leurs ressources ou qui ont reçu un congé valide les obligeant à quitter leur logement ;

- les allocataires de minima sociaux pour lesquels les perspectives d'amélioration sont quasi inexistantes (invalidité, adulte handicapé) ;

- les ménages dont les ressources sont irrégulières et aléatoires, les familles monoparentales en grande difficulté sont ici privilégiées.

De plus en plus, les ménages sollicitent directement NVN sans passer par l'intermédiaire d'un travailleur social (40 % de sollicitations directes). En 2015, l'association a accompagné douze relogements dans dix villes différentes : Dieppe, Troyes, Le Mans, Orléans, Nevers, Moulins, Verrières-le-Buisson, Nice, Nantes et Valence. Les membres de Nouvelle Ville, Vie nouvelle savent que leur projet est viable : « Notre force, c'est d'être imaginatif. C'est un travail de dentelle puisqu'il n'y a pas d'accompagnement type », insiste Catherine Michot. Pour l'avenir, elle espère convaincre les pouvoirs publics de les soutenir et « pouvoir avoir un deuxième salarié pour répondre à toutes les demandes ».

Une nouvelle aventure

Victoire a pu récupérer un frigo et des plaques de cuisson.

Victoire a pu récupérer un frigo et des plaques de cuisson.Elle a hâte de pouvoir acheter de nouveaux meubles.

L’appartement de Victoire est clair et spacieux. Il n’est pas encore aménagé, certaines affaires restent dans les cartons. « Le seul meuble que j’ai acheté, c’est le lit pour Véra. » Karima, sa voisine, l’a aidée à le ramener avec sa voiture. Accompagnée elle aussi par NVN, elle s’est installée dans l’immeuble voisin avec ses trois enfants quelques mois avant Victoire. Les deux femmes s’entendent bien. Mais Victoire ne veut compter que sur elle-même. Elle passe son permis de conduire, Pôle emploi le finance. « Il y a beaucoup de bus ici, mais tout s’arrête à 20 h. Pour le travail d’aide-soignante, ce n’est pas pratique. Tout le monde est véhiculé. »

Pour Victoire, l'installation à Valence est une « nouvelle aventure ». « Sans eux, je serais toujours à Paris. Pour les gens qui n’ont pas de moyens, les dépenses d’un déménagement freinent la motivation. C’est pour ça qu’ils ne partent pas. »

Victoire et Julien Blanc restent en contact. « On se donne des nouvelles », glisse-t-elle dans un sourire. « Mais grâce à eux, maintenant, je fais ma vie toute seule. »

Texte Introduction

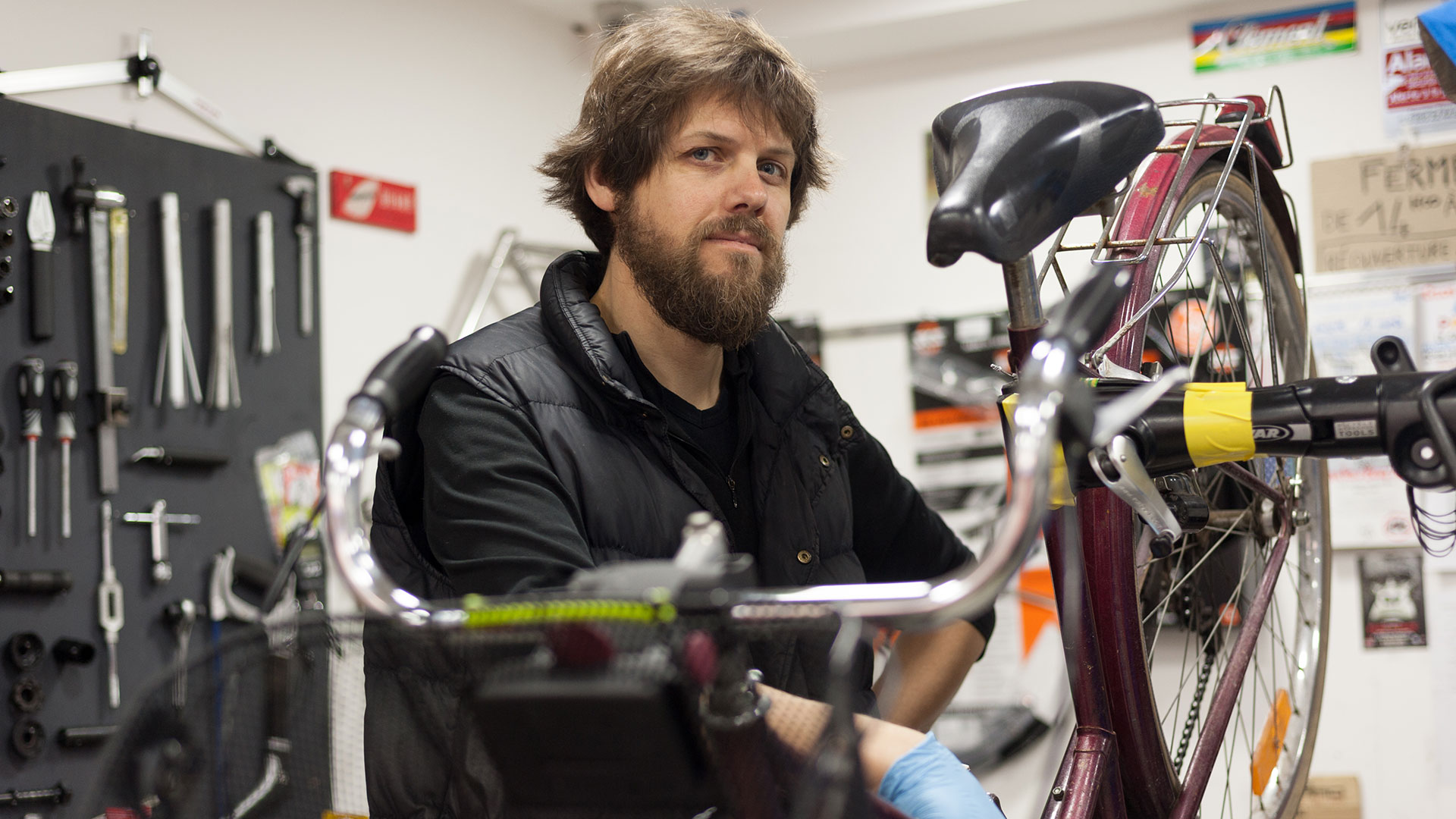

MONTREUIL A LA PÊCHE

ÉCONOMIE ALTERNATIVE

Texte : Romain Huck

Photos : Magali Cohen

Lancée en juin 2014, la Pêche est la monnaie locale de Montreuil. Entre projet d’avenir et engagement citoyen, les commerçants croient fermement à « la Pêche ». Une quarantaine ont adopté ce mode de paiement, mais la monnaie alternative peine à se diffuser chez les consommateurs.

Dans le quartier commerçant de Montreuil, quelques boutiques affichent sur leur devanture le logo de la Pêche, la monnaie de la ville. Présentée comme une solution locale pour répondre au désordre économique global, la Pêche est destinée à être échangée à Montreuil et dans les villes voisines, hors du circuit des banques et du système monétaire international. L’usage de cette monnaie complémentaire cherche à favoriser l’économie réelle, à dynamiser le commerce de proximité et à combattre la spéculation financière. La Pêche prend la forme de billets de six valeurs marqués du logo de la monnaie, dont le visuel rappelle celui de l’Euro.

« Commercialement, c’est pas la panacée. »

« En tant qu’acteurs de la vie de Montreuil, on trouve cette idée de développement alternatif intéressante », confie Cyril Collette, libraire à Folies d’encre et l’un des premiers à avoir adhéré à cette monnaie, il y a près de deux ans. « Commercialement, c’est pas la panacée », reconnaît-il. « Ça fonctionne plus ou moins bien en fonction des commerces », confirme Brigitte Abel du Collectif des pêchus, à l’origine de cette monnaie locale. « Les coopératives bio, les boulangeries ou encore les librairies sont les lieux où la monnaie locale circule le plus facilement. »

« Ça ajoute une proximité avec la clientèle

qui venait déjà chez nous. »

« Jusqu’ici, seulement trois clients nous ont payés avec cette monnaie », confie Andy, vendeur à la boutique Emmaüs. « Elle est très peu utilisée, donc il est difficile de la faire circuler », déplore Alexandre Devolder, gérant d’un magasin de vélos. « On peut payer avec la Pêche entre commerçants affiliés, mais on perd de l’argent si on la change en Euros avec l’association », déclare Christophe, employé d’une boutique de décorations. « Certains commerces sont réticents à l’utiliser pour cette raison. » Aux yeux de Brigitte Abel, la solution se situe principalement dans le développement de la monnaie. « Nous devons encore nous étendre, et nous organisons régulièrement des réunions pour y arriver », reconnaît-elle.

Des gestes militants

À défaut de créer une dynamique commerciale, la Pêche a fait naître un effet de fidélisation. « Ça ajoute une proximité avec la clientèle qui venait déjà chez nous », explique Cyril Collette. « Une dizaine de clients m’ont payé avec des Pêches, la plupart sont d’ailleurs revenus à plusieurs reprises », souligne Alexandre Devolder. « Dans une ville comme Montreuil, l’image de la monnaie locale fonctionne bien. » La Pêche est considérée comme un moyen de donner un nouveau souffle aux quartiers commerçants de la ville. « Les boutiques ouvertes récemment, plus branchées, ont opté pour cette monnaie afin de redynamiser un peu la rue », constate Christophe. « De nouveaux clients sont venus par solidarité militante ». Andy souhaite « que la monnaie locale aide au développement de la ville et génère des emplois pour ceux qui n’en ont pas ». Pour lui, « La Pêche est avant tout un engagement citoyen ».

La Seine une monnaie pour Paris

Lyon a la gonette, Marseille la roue, mais Paris n’a jusqu’ici pas de monnaie locale. Afin d’y remédier, le site « Une monnaie pour Paris », lancé le 24 janvier dernier, a pour objectif le lancement de La seine, monnaie complémentaire de la capitale en 2017. Parmi les instigateurs de cette initiative, Lucas Rochette-Berlon, étudiant en sciences politiques, détaille les orientations de ce projet.

A quel niveau du projet en êtes-vous actuellement ?

Nous devrions déposer les statuts de l’association en préfecture d’ici la fin du mois de mars. Nous travaillons actuellement à réunir les associations capables de soutenir le projet avec pour objectif la mise en place d’une structure économique à l’automne 2016 pour la rendre effective début 2017.

Qu’apporterait une monnaie locale aux Parisiens ?

Ce serait un outil direct de relocalisation de l’économie, et à terme, de création d’emplois. Notre objectif est de réinvestir dans des projets locaux les euros convertis en seine auprès de notre association. Par exemple, si un agriculteur souhaite passer en biologique et n’est pas aidé par l’Etat, l’intérêt est de prêter quelques milliers d’euros pendant plusieurs années. La monnaie locale circule et les euros disposés sur les fonds de réserve de l’association sont investis dans des projets concrets. On peut ainsi rediriger l’économie puisque cet argent-là ne repart pas sur les marchés financiers et ne sort pas du circuit local.

Par quel moyen souhaitez-vous mettre en place cette monnaie ?

Notre objectif premier est de lancer une monnaie fiduciaire sur papier. L’émission de billets en 2017 serait soutenue par un fonds de réserve donc, avec une valeur directe réelle. Nous souhaiterions à long terme développer d’autres moyens de paiement comme un paiement sans contact par SMS comme il existe actuellement pour la monnaie locale de Bristol.

Allez-vous demander des subventions locales pour votre mise en place ? Sont-elles indispensables ?

Lorsqu’une monnaie locale est trop dépendante d’une collectivité locale, il suffit de perdre une élection pour que la monnaie locale s’effondre. Nous allons mettre en place un financement participatif pour avoir une source de financement indépendante.

Quel est le cadre légal de la création d’une monnaie complémentaire ?

Au regard de la loi Hamon de 2014 sur l’économie locale et solidaire, nous avons une obligation légale de disposer d’un fonds de réserve équivalent à la quantité de monnaie locale en circulation. Pour que 100.000 unités de monnaie locale soient mises en circulation, 5.000 personnes de l’association devront déposer 10 euros.

Que deviennent les euros convertis en monnaie locale ?

Cet argent est utilisé pour financer des projets locaux. Notre objectif est de déposer l’argent converti sur un livret dans une banque locale et éthique comme la Nef ou la Banque coopérative. La Nef est une coopérative financière en cours de création.

La pêche, monnaie locale de Montreuil, est déjà en circulation dans certains commerces parisiens. Deux monnaies locales peuvent-elles coexister ?

Il n’y a pas de problème à avoir plusieurs monnaies complémentaires, et ce genre de cas existe déjà dans certaines régions de France. De plus, la pêche est presque essentiellement dédiée à Montreuil, et par extension à ses réalités économiques ou sociales. On pense plus efficace d’avoir un modèle économique géré par et pour les Parisiens, avec des besoins différents de Montreuil.

Texte Introduction

Une monnaie pour Paris ?

Lyon a la gonette, Marseille la roue, mais Paris n’a jusqu’ici pas de monnaie locale. Afin d’y remédier, le site « Une monnaie pour Paris », lancé le 24 janvier dernier, a pour objectif le lancement de La seine, monnaie complémentaire de la capitale en 2017. Parmi les instigateurs de cette initiative, Lucas Rochette-Berlon, étudiant en sciences politiques, détaille les orientations de ce projet.

Comment est né ce projet ?

J’ai vécu à Marseille où j’ai travaillé sur la monnaie locale de la ville, la Roue. A mon arrivée à Paris pour mes études, j’ai pu constater qu’il n’existait pas de monnaie complémentaire. L’idée d’en créer une a germé pendant l’hiver, j’en ai discuté avec des amis militants qui comme moi, souhaitaient une action concrète en faveur de l’économie locale et de l’écologie. Avec des associatifs, nous avons ensuite monté le projet « une monnaie pour Paris. »A quel niveau du projet en êtes-vous actuellement ?

Nous devrions déposer les statuts de l’association en préfecture d’ici la fin du mois de mars. Nous travaillons actuellement à réunir les réseaux capables de soutenir le projet avec pour objectif la mise en place d’une structure économique à l’automne 2016 pour la rendre effective début 2017.Qu’apporterait une monnaie locale aux parisiens ?

Ce serait un outil direct de relocalisation de l’économie, et à terme, de création d’emplois. Notre objectif est de réinvestir dans des projets locaux les euros convertis en seine auprès de notre association. Par exemple, si un agriculteur souhaite passer en biologique et n’est pas aidé par l’Etat, l’intérêt est de prêter quelques milliers d’euros pendant plusieurs années. La monnaie locale circule et les euros disposés sur les fonds de réserve de l’association sont investis dans des projets concrets. On peut ainsi rediriger l’économie puisque cet argent-là ne repart pas sur les marchés financiers et ne sortira du circuit local.Par quel moyen souhaitez-vous mettre en place cette monnaie ?

Notre objectif premier est de lancer une monnaie fiduciaire sur papier. L’émission de billets en 2017 serait soutenue par un fonds de réserve donc, avec une valeur directe réelle. Nous souhaiterions à long terme développer d’autres moyens de paiement comme un paiement sans contact par SMS comme il existe actuellement pour la monnaie locale de Bristol.Allez-vous demander des subventions locales pour votre mise en place ? Sont-elles indispensables ?

Lorsqu’une monnaie locale est trop dépendante d’une collectivité locale, il suffit de perdre une élection pour que la monnaie locale s’effondre. Nous allons mettre en place un financement participatif pour avoir une source de financement indépendante.La pêche, monnaie locale de Montreuil, est déjà en circulation dans certains commerces parisiens. Deux monnaies locales peuvent-elles coexister ?

Il n’y a pas de problème à avoir plusieurs monnaies complémentaires, et ce genre de cas existe déjà dans certaines régions de France. De plus, la Pêche est presque essentiellement dédiée à Montreuil, et par extension à ses réalités économiques ou sociales. On pense plus efficace d’avoir un modèle économique géré par et pour les parisiens, avec des besoins différents de Montreuil.

ON ACHÈVE BIEN LES ANIMAUX

PROTECTION ANIMALE

Texte : Anne Desquins

Photos : Mathias Benguigui, Magali Cohen

En l’espace de cinq mois, des scandales de maltraitance animale ont été dénoncés dans deux abattoirs du Gard. Ces actes de cruauté posent la question de la souffrance infligée aux animaux de boucherie. Y a-t-il des solutions pour rendre leur sort moins pénible ?

Moutons vivants jetés contre des barrières, électrocutions mal pratiquées par des employés hilares… Ces images choquantes, filmées par l’association L214 dans les abattoirs d’Alès et du Vigan, ont suscité l’indignation. Pour l'association Welfarm qui œuvre pour une meilleure prise en compte du bien-être des animaux à toutes les étapes de leur vie, nul besoin de repenser l'abattage, encadré par des lois strictes, le problème est de faire appliquer les textes.

L’application de la loi

En 1964, sous l’impulsion de l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (Oaba), l’étourdissement préalable des animaux a été rendu obligatoire en France pour atténuer les souffrances lors de l’abattage. Mais les manquements sont légion : le personnel n'est pas assez nombreux et pas assez formé. Les cadences industrielles obligent à étourdir et à tuer de plus en plus vite. Selon Jonathan Fleurent, chargé d’études en bien-être animal à Welfarm, les étourdissements réalisés avec des pistolets à tige ou par électrocution sont parfois exécutés par des salariés incompétents et/ou avec du matériel défectueux. Le résultat est catastrophique puisque des animaux reprennent conscience pendant leur mise à mort.

« Nous demandons aussi la levée des dérogations pour les abattages rituels, halal et casher, qui interdisent l'étourdissement [… et] la mise en place de la vidéosurveillance. Si les employés se savaient filmés, ils réfléchiraient à deux fois avant de commettre de tels actes de cruauté », explique Jonathan Fleurent. Welfarm réclame également plus de contrôles programmés et inopinés de l'État, plus de vétérinaires sur les quais de déchargement et sur la chaîne d'abattage et une meilleure formation des employés.

L'abattage à petite échelle

Pour Jocelyne Porcher, sociologue à l'Institut national de la recherche agronomique (Inra, Montpellier) et spécialiste des relations entre les hommes et les animaux d’élevage, la vidéosurveillance n'est pas une solution. « Les caméras n’empêchent pas la maltraitance. Il faut fermer les abattoirs industriels, lieux fermés où les petits éleveurs n’ont pas le droit d’accompagner leurs animaux, plaide-t-elle, et revenir à un abattage à la ferme ou à des petits abattoirs de proximité ». « Dans les grands abattoirs, les animaux ne sont pas considérés comme des êtres vivants mais déjà comme de la viande. Les petits éleveurs se sentent impuissants et dépossédés, ils préfèrent pratiquer des abattages à la ferme, dans l’illégalité. Il faut repenser l’élevage et l'abattage à taille humaine, ajoute Jocelyne Porcher. Les histoires de musique classique, de jouets pour calmer les animaux avant la mise à mort ne sont que des gadgets. L'important est de bien traiter l'animal du début à la fin de sa vie, ce que ne permettent ni l’élevage, ni l'abattage industriel. »

« Il faut fermer les abattoirs industriels et revenir à un abattage à la ferme ou à des petits abattoirs de proximité »

Une question éthique

Enrique Utria est un philosophe spécialiste de l’éthique animale. « Repenser l'abattoir est une bonne chose à première vue, mais mettre en place une réforme coûterait beaucoup d'argent. Embaucher plus de salariés et de vétérinaires, former les opérateurs de la chaîne d'abattage au bien-être animal et installer des caméras dans tous les abattoirs de France feraient grimper les charges et le prix de fonctionnement des abattoirs. Cela se répercuterait sur le prix de la viande qui deviendrait alors un produit de luxe. « C'est paradoxal de vouloir améliorer l'abattoir puisque la finalité reste la mort, observe-t-il. Tout le monde est scandalisé par les images du Vigan où l'on voit un mouton jeté violemment contre des barrières, mais personne ne s’émeut de la finalité, c'est-à-dire la suppression de la vie. L'abattoir est une injustice. »

In vitro veritas ?

La solution pourrait venir d'incroyables procédés scientifiques dignes de la science-fiction. Mark Post, un chercheur des Pays-Bas, travaille sur la viande in vitro. En 2013, il a réussi à créer un steak haché grâce à des techniques d’ingénierie tissulaire qui n’utilisent pas de chair animale. Aux États-Unis, la société Modern Meadow fabrique de la viande grâce à des imprimantes 3D. La cartouche d'impression ne contient pas d'encre mais des milliers de cellules qui fusionnent entre elles pour former un tissu vivant. À l'heure actuelle, ces techniques reposent encore sur l’exploitation animale puisque la viande est fabriquée à partir de sérum fœtal et de cellules souches fournies par les abattoirs.

En France, ces recherches sont décriées par l'Inra. « C'est normal, l'Inra adapte les animaux à la demande de l'agroalimentaire. La viande in vitro sonne la fin de leur activité », explique Enrique Utria. Les autorités néerlandaises croient beaucoup en ces procédés, et investissent énormément dans la recherche. En Californie, de nombreuses sociétés et start-up travaillent sur de la protéine végétale contenant des fibres comparables aux muscles et gustativement très proches de la viande. Mark Bittman, critique culinaire au New York Times, n'a d'ailleurs pas été capable de reconnaître le « faux » poulet du « vrai » lors d'un test à l'aveugle.

Explication du procédé de la viande in vitro par le chercheur Mark Post lors d'une conférence Ted (en anglais) :

Explication du procédé d'impression de la viande en 3 dimensions lors d'une conférence Ted (en anglais) :

Texte Introduction

LE JAÏNISME :

PEACE ET VÉGANISME

PHILOSOPHIE

Textes : Emilie Dehu

Illustration : Julien Tesgui

Le véganisme est à la mode. Cette philosophie, qui bannit toute forme d’exploitation animale, gagne du terrain à travers le monde. L’occasion de s’intéresser à une communauté végane vieille de plus de deux millénaires : les jaïns.

Mahatma Gandhi eut pour premier maître le poète et philosophe Shrimad Rajchandra, adepte du jaïnisme. La non-violence, ou ahimsa en sanskrit, est le principe fondateur de cette religion indienne, dont les traces historiques remontent au vie siècle av. J.-C. Celle-ci compte aujourd’hui plus de quatre millions de membres. Vivent en France quelques représentants de cette communauté discrète, dont les membres laïcs ne présentent aucun signe distinctif et s’adonnent rarement au prosélytisme.

« Il est très curieux que, dans tous les débats qui ont lieu aujourd’hui sur le végétarisme, on parle si peu des jaïns. On trouve beaucoup d’analyses dans leurs textes anciens concernant les attitudes à adopter face aux êtres vivants, à l’alimentation.» Le Dr Nalini Balbir, pro- fesseur d’indologie à la Sorbonne-Nouvelle, ajoute que, sur certains aspects, les jaïns ont une pratique plus souple du véganisme que les Occidentaux. Ils tolèrent, par exemple, la consommation de lait, sous réserve du respect de l’animal lors de la traite.

Ni Dieu ni graines

Contrairement aux véganes occidentaux, les jaïns ne consomment pas de légumes dont il faut arracher la racine : carottes, pommes de terre, ail ou oignons par exemple. Selon eux, cela blesserait des micro- organismes au cours de l’extraction et tuerait la plante. Ils ne mangent pas non plus de fruits contenant beaucoup de graines – et donc de vie – comme les figues. Cela peut paraître ascétique, mais « il y a un côté pragmatique dans le jaïnisme. C’est une philosophie qui sait s’adapter à son temps et au degré d’implication de ses fidèles », explique le Dr Nalini Balbir.

Les jaïns ne croient pas en un Dieu créateur ou destructeur, mais à des Jinas, sortes de maîtres spirituels. Certains préfèrent donc le terme de « philosophie » à celui de « religion ». C’est le cas de Shruti Jain, cocréatrice du site Addresschic. com, un magazine « végane chic » installé à New York. Selon elle, le jaïnisme est une philosophie que tout le monde peut suivre. Elle la résume ainsi : « L’univers tout entier peut être divisé en deux catégories. D’un côté, l’âme des êtres vivants (végé- tal, animal ou humain), et de l’autre, la matière. Le jaïnisme célèbre le fait que l’âme puisse atteindre la pureté et se libérer de tout karma.»

magazine "végane chic"

Addresschic.com

Écolos de nature

La communauté jaïne se sent particulièrement concernée par les problèmes écologiques : pollution, réchauffement climatique, épuisement des ressources naturelles, diminution de la biodiversité, etc. Pierre Paul Amiel, auteur du livre Les Jaïns aujourd’hui dans le monde (2003), rappelle le principe d’égalité entre les êtres vivants : « Les pratiquants croient en la compassion et au respect envers tous les êtres vivants. L’univers jaïn est incréé, de même qu’il ne cessera d’exister.»

Shruti Jain va plus loin : « Après avoir vécu dans l’excès, le monde se rend compte que cela pose problème. Ni l’accumulation de biens ni la richesse excessive ne contribuent au bonheur. Abandonner le superflu, suivre un mode de vie végane et travailler sur son propre déve- loppement spirituel tout en aidant les plus démunis sont les principes de base du mode de vie jaïn.» D’après la jeune femme, si seulement 30 % de la population mondiale vivaient selon ces principes, « la moitié des problèmes écologiques de la planète serait résolue ».

Photo avec légende/3

Photo avec légende/4

Photo avec légende/5

Photo avec légende/7

Photo avec légende/10

Photo avec légende/13

Source et liens pour plus d'informations sur le Jaïnisme :

Pierre Paul Amiel Les Jaïns dans le monde aujourd’hui

Jainworld (site en anglais, avec une partie en français)

Wikipédia – Article et portail jaïnisme

Merci au Dr Nalini Balbir, professeur d’Indologie à la Sorbonne nouvelle,

Et à Shruti Jain, cocréatrice du site Addresschic.com

Article 4

OTTO1O : que votre volonté soit Fête

La RéLov'ution est en charme

Texte & Photos: Lola Favard-Petkoff

Photos : Mathieu Thomasset

Photo avec légende/2

Photo avec légende/1

Photo avec légende/1

Fête alternative : « Des organisateurs à fond pour des “spect-acteurs” en forme » : la huitième édition de l’association Otto10 a pour but de promouvoir une nouvelle manière de faire la fête dans le Grand Paris. Le 27 février à Noisy-le-Sec, l’événement a réuni plusieurs milliers de personnes.

Les « abominables pervertis » de l’Otto10 ont imaginé une alternative aux soirées parisiennes, chères et répétitives.

« Nous voulons injecter de la convivialité, de la folie et de la spontanéité là où il y a individualisme, consommation et répression », expliquent-ils. Ils proposent des moments de fête à taille humaine autour d'une programmation musicale électro. Aux bars et aux clubs classiques, ils préfèrent les maisons de particuliers, les anciennes fabriques, les pavillons en banlieue parisienne, et choisissent d’explorer des tranches horaires inhabituelles : faire la fête l’après-midi et s’encanailler dans le Grand Paris, à Cachan, Bobigny, Montreuil ou encore Noisy-le-Sec. Double avantage à ce décloisonnement : moins de risques de nuisances qu'à Paris et certains espaces permettent de faire « ce que l'on veut, comme on l'entend ! » soulignent les créateurs. L’association est lancée en 2013, via le site de crowdfounding Kisskissbankbank. « Otto10 est un détournement. Otto10 est post-nada. Otto10 est une pipe. Otto10 est une réponse toute fête à une question de feeling entre musicomanes chroniques » y clament les organisateurs de l’association à but non lucratif, treize personnes travaillant dans des domaines différents (événementiel, communication, culture, marketing, web, santé). Ils demandent 5 500 euros, en récoltent 6 173.

« Allons enfants de la Party, le jour de foire est arrivé ! Charmons, charmons, Que la joie pure, abreuve nos sillons ! »

La première fête a lieu un dimanche, de 14h à 22h dans un loft à Montreuil. Il y a 300 participants. Huit événements suivent. Chaque bénéfice gagné lors d’une soirée est réinjecté dans l’évènement suivant. Aucun des membres OTTO1O ou les dizaines de volontaires bénévoles n’est rémunéré. En décembre 2015, banqueroute. Au lendemain de la septième fête, il faut faire appel aux dons de participants : une mauvaise gestion a créé un déficit de 10 000 euros. Une nouvelle campagne de crowdfounding est organisée sur le site Helloasso : 6 020 euros sont débloqués. L’OTTO10 reprend.

« RéLov'ution » à Noisy-le-Sec

Le 27 février 2016, la huitième édition, intitulée « La RéLov'ution est en charme ! », rassemble plus d’un millier de personnes à L’Oasis de Noisy-le-Sec, un entrepôt-salle des fêtes situé entre deux bretelles d’autoroute. À l’entrée, Sophie, bénévole de la première heure, valide les préventes et distribue des gommettes aux participants. Elle a les cheveux peroxydés, des faux-cils et un sourire interminable. Elle reconnaît les habitués et accueille chaleureusement les nouveaux venus. L'Oasis, ce sont trois ambiances dans trois salles baptisées « Danton Q », « Mai 69 », « Salle des cent-culottes », et décorées façon do it yourself de ballons multicolores, de guirlandes et de loupiottes. Perruques roses vissées sur la tête, Amélie et Sarah s’occupent du maquillage. Elles ont les yeux qui pétillent et la main lourde sur les paillettes.

Tout a commencé sur la page Facebook de l’événement Otto10. Chaque adhérent a dû choisir un parti politique. Il y a le « Front débauche » ; le « Parti faire un tour » ; « l’UNDCPDAMJQM » (l’Union nationale des défenseurs des causes perdues d’avance mais justes quand même) ; le « Cul-cul clan » ; le « Parti pris ». Une marseillaise loufoque est créée pour l’occasion :

« Aujourd’hui, il y a des tas d’urgences,

Mais une seule qui prime :

Il faut qu’on s’anime,

Et qu’on rentre en transe.

Alors sortez votre costume de pacotille,

prenez tout ce qui brille, un rien vous habille.

À poil ou à vapeur, sortez de votre torpeur.

Allons enfants de la Party, le jour de foire est arrivé !

Charmons, charmons,

Que la joie pure, abreuve nos sillons ! »

Vers 19 h, les protestataires sautillent de salle en salle en scandant leurs slogans : « Pour “l’ottonomie” du peuple », « L’échangisme, c’est maintenant. » « Je suis Madonna. Je suis Partouze », brandit fièrement Arthur, cagoule rose sur le crâne. Au fur et à mesure, la musique et les sets électro captivent de plus en plus les groupes. L’éparpillement joyeux fait place à l’union musicale. Les corps se touchent, se bousculent, s’entrelacent. « C’est le seul lieu où l’on peut écraser le pied de quelqu’un par mégarde et être immédiatement pris dans les bras la personne » s’extasie Malik, grand trentenaire habillé en princesse, journaliste pigiste, coiffé d’une auréole d’ange. Ici, le toucher est roi. La chaleur se transmet au corps à corps. Les invités tanguent, se sourient et les mâchoires ne sont pas toutes tendues par la drogue MDMA.

Nazim, l’un des vigiles de l’évènement, regarde amusé les originaux se trémousser. Il explique : « Ici c’est tranquille, par rapport à d’autres soirées, ou au 6b [ndlr. lieu de fête alternatif à Saint-Denis]. Les gens sont sympas, il y a une bonne ambiance, il n’y a pas de débordements. »

Se rencontrer, se parler, être ouvert, libéré, libre. N’avoir aucune revendication autre que celle de faire la fête ensemble. Pour Henri, interne en médecine, la moyenne d’âge des participants (30 ans) joue en faveur de la convivialité et de la mixité des profils. « On s’est lassés des soirées cloisonnées où personne ne se parle vraiment. On ne rencontrait plus personne. » Les RéLov’utionnaires sont fiers de faire partie d’une communauté ouverte et d’avoir la possibilité, le temps d’une soirée, d’être qui ils veulent. Les « spect-acteurs » repoussent les limites des genres et des normes, garçons et filles sont habillés en robe, en justaucorps, en smoking à paillettes. Si s’aimer, c’est regarder ensemble dans la même direction, les danseurs respectent volontiers l’adage, les corps tournés vers le même horizon (la scène), les yeux mi-clos.

La nouvelle nuit parisienne

Anil* a une couronne de fleurs sur la tête, un peignoir bleu qu’il porte avec décontraction, façon The Big Lebowski. Il travaille à la cellule anti-terroriste au ministère des Affaires étrangères. Il est venu avec sa bande de copains, dont Léon*, diplomate, bonnet de ski, une guirlande lumineuse autour du cou. Anil ne rate aucune édition Otto10, il a besoin de ces moments pour décompresser du stress lié à ses fonctions. « J’ai essayé d’être raisonnable, ça ne m’a pas plu », glisse une jeune fille avant d’embrasser fougueusement son copain. Il est 23 h 50, les confettis jonchent le sol de la Salle des cent-culottes. L’un des organisateurs rappelle : « Il ne s’agit certes que de fête, mais nous espérons que les valeurs et l’esprit que nous essayons de véhiculer dépassent ce cadre. »

« Parfois, tout ce qui reste à faire, c’est danser. Apprécier le moment, aussi éphémère soit-il », résume Elfie, une jeune vidéaste longiligne. Paris n’est pas toujours une fête mais l’Otto10 peut incarner l’espoir d’une nouvelle société qui se rencontre et qui partage mieux. C’est une communion possible à construire et à développer. Se défaire de la confidentialité et de l’entre-soi sera sans doute l’enjeu des prochains événements Otto10.

* Les prénoms ont été changés.

Photo avec légende/1

Photo avec légende/1

Photo avec légende/2

Photo avec légende/1

Photo avec légende/2